书画作品:新的审美 现代与传统经典的碰撞—中国青瓷全新的呈献

张旭名下三帖笔迹辨异

所谓张旭名下三帖,指的是《草书千字文》、《般若波罗蜜多心经》、《古诗四帖》

(以下简称《千文》、《心经》、《古诗》)。

据元骆天骧《类编长安志》载,宋时京兆知府吕大防曾将唐张旭草书《千字文》(可能已是残本)摹刻上石,立于府廨。帖石六块,至明代移入西安碑林。据六石而拓的这本《千文》,实际上只有235字。因其断章乃至断句书写,所以人们习惯上也称其为《断千字文》。

《心经》,传为张旭书,刻石原在长安县百塔寺,明成化七年(1471)由西安知府孙仁移至西安府学,现存残石五块在西安碑林。

《古诗》,五色笺纸本,六段四十行,无款,前两首是北周庾信的《步虚辞》,后两首是南朝宋谢灵运的《王子晋赞》和《岩下一老公四五少年赞》。北宋时入内府,曾加载于《宣和书谱》,靖康之乱时散入民间,经多人递藏,清时又入内府,现存辽宁省博物馆。

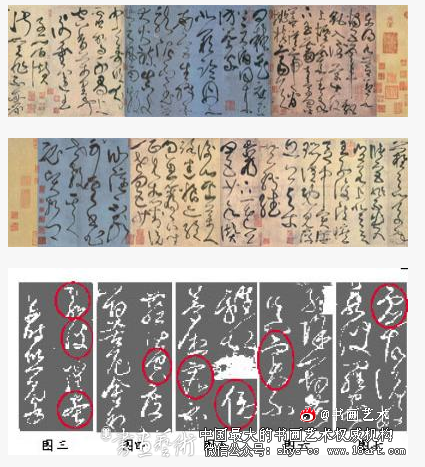

《古诗》究竟是不是张旭的笔迹,争论由来已久。明董其昌见了《古诗》,一口咬定它是张旭所书,因为“狂草始于伯高”,此帖风格与长史另两帖《宛陵诗》、《烟条诗》相近。他是根据《古诗》的艺术风格首提“张旭真迹”之说的。但是清乾隆时期的《石渠宝笈》,还是将《古诗》定为“伪张旭书法”。

当代书法研究界也一直对《古诗》的作者争论不休。说它是张旭真迹的,以著名鉴藏家杨仁恺为代表。他在1978年《书法》杂志创刊号上发表《试谈张旭的书法风貌和关于〈古诗四帖〉的初步探索》一文,力主此为张旭真迹。其观点被国内大学课本和国家书刊所采用。而著名鉴藏家、书法家启功则不同意这一说法。他在《旧题张旭草书古诗帖辨》中写道:“按古代排列五行方位和颜色,是东方甲乙木,青色;南方丙丁火,赤色;西方庚辛金,白色;北方壬癸水,黑色;中央戊己土,黄色。”这个狂草体字卷写了庾信的诗,“原句‘北阙临玄水,南宫生绛云’,玄即是黑,绛即是红,北方黑水,南方红云,一一相对。宋真宗自称梦见他的始祖名叫‘玄朗’,命令天下讳这两个字,凡‘玄’改为‘元’或‘真’,‘朗’改为‘明’,或缺其点画。这事发表(见宋李攸《宋朝事实》卷七)在大中祥符五年十月戊午。所见宋人临文所写,除了按照规定改写之外,也有改写其他字的,如绍兴御书院所写《千字文》,改‘朗曜’为‘晃曜’,即其一例。这里‘玄水’写作‘丹水’,分明是由于避改,也就不管方位、颜色以及南北同红的重复。那么这卷的书写时间,下限不会超过宣和入藏、《宣和书谱》编订的时间,而上限则不会超过大中祥符五年十月戊午。”启功从历史环境的角度考察《古诗》,认为它是北宋年间(1012-1125)的作品。

从作品的材质、风格、历史环境等外在的因素去考察作品,对于甄别作者当然有帮助,但难免有雾里看花、隔靴搔痒之不足。在这个基础上补充一点,加上从观察作者的书写习惯入手,辨别个人笔迹特征的异同,对于甄别作品真伪是否更直接、更有效呢?

对比三帖的笔迹,有如下几个特征显而易见:

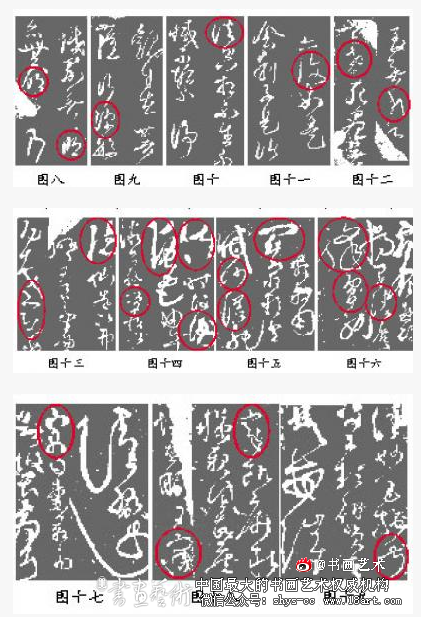

一、笔顺不同。《古诗》中“虎字头”、“雨字头”、“宝盖头”的书写,有横行至右端反笔上行至中而下的书写习惯,并且出现频率较高。这种书写习惯往往导致横上出现一个圈,如:“云”、“霞”、“霤”、“家”、“虚”、“尔”等字(见图一、图二)。相比之下,《千文》、《心经》就没有这种书写习惯,它们的笔顺总是一横至右端后向下,圆圈往往出现在横下而不是横上。如《心经》中的“蜜”(见图三)、“空”(见图四)、“究”(见图五)、“实”(见图六)、“虚”(见图七)等字,以及《千文》中的“实”(见图十三)、“营”(见图十四)、“军”(见图十五)、“霄”(见图十六)、“寓”(见图十七)及“宰”、“寐”(见图十八)等字,都是如此。这是《古诗》和《千文》最为明显的不同。

二、字形不同。这是三帖又一明显的区别。《古诗》中右弯弧线多见且成陋习,许多字的字形都由右弯弧线构成,典型的有“明”、“泉”、“年”、“绛”等字。《古诗》中首句“东明九芝盖”中,这个“明”字,左边的“日”部和右边的“月”部均由弧线写出(见图一);《心经》中的“无无明,亦无无明尽”,两个“明”字,左边“日”部直线清晰,右边“月”部弯折分明(见图八)。《古诗》中“倒景”的“倒”字,左边“单人旁”无一撇(见图一);《心经》中“颠倒”的“倒”字,左边“单人旁”有一撇(见图五)。

《古诗》中的“酒”、“泥”、“清”、“浮”四字左边的“三点水”,均为斜点连直勾写法,并且两笔不在一条直线上(见图一、图二)。而《心经》中“波”(见图三)、“深”(见图九)、“法”(见图十)等字,《千文》中“沙漠”两字左边的“三点水”(见图十五),“凌摩”中“凌”字左边“两点水”(见图十六),均省去一点的停顿,直接用一直勾写出。《古诗》中“绛云”的“绛”字下行的那一直出以右弯弧线(见图一);而《千文》中“绛霄”的“绛”字,下行的那一直则稍向左弯(见图十六)。《古诗》中“淑质”的“淑”字,左旁有一反直勾(见图一);而《千文》中“淑姿”的“淑”字,左旁无一直勾(见图十九)。《古诗》中“储宫”的“储”字,左边平行两直(见图二);《千文》中“储时”的“储”字,左边“单人旁”下加一点(见图十四)。《古诗》中“岂若”的“若”字下“口”两点不明朗(见图二);《心经》中多个“若”字下“口”两点清晰(见图三)。《古诗》中的“复”字右边多两点(见图二);《心经》中的“复”字,右边为一反文写法,中间无两点(见图十一)。《古诗》中有两个“老”字,《心经》中也有两个“老”字,笔顺一样,但行笔的力度不同。《古诗》中的“老”字绕来绕去(见图二);《心经》中的“老”字则横、捺、点分明(见图十二)。

《古诗》中“衡山”的“衡”字无一内圈(见图二);《千文》中“阿衡”的“衡”字有一内圈(见图十四)。《古诗》中“仙隐”的“隐”字右部有一点一横(见图二);《千文》中“隐恻”的“隐”字右部一撇而下,没有一横(见图十三)……还有许多相同字的书写习惯均有区别,不一一细述。

综上所述,《古诗》的字形多用弯弧线,而《千文》、《心经》的字形则点、直线、弯折分明,书写习惯差别很大。即便同一字的字形,差别也很大。

三、用笔不同。古人云:“用笔千古不易。”草书一般行笔较快,要写出流畅优美的线条,必须是毛笔圆尖如“锥画沙”,力度和速度要掌控得好。粗细均匀画圈的线条无变化、不耐看,散锋行笔飞白太多则使人厌恶,因此行笔提按的力度要适中,太重则锋散,过轻则虚浮。尤其是转折时直笔细而横笔粗,说明掌控笔的功夫还不精到。

《千文》用笔放意大胆,笔画粗细变化强烈,字形大小变化也很大。例如“奄宅”中的“奄”字(见图十四),首笔重按左行,提笔于空中,再按笔直下。由于提按强烈,本应一笔相连的线条,看上去却好像是两笔写成。

《千文》通篇洋洋洒洒,气象万千,时如春风扶柳、轻姿摇曳,时如狂风暴雨、飞沙走石,融公主与担夫争道之形于字里行间,透公孙大娘舞剑之神于笔墨之中。若非张旭细心观摩、心领神会并实践于狂草之中,又有谁能一开先河而达到如此出神入化的境地呢?

相比之下,《古诗》中的圆尖行笔和扁锋行笔夹杂,使转承接过渡不自然。比如图一中“齐侯问棘花”中的“花”字,下行笔细而横行笔粗;图二中“衡山采药人”的“采”字,底下的那一横粗,扁锋行笔至右端,下行连接“药”字的“草字头”,笔画突然变细;“路迷粮亦绝”中的“粮”字,左边“米字旁”圆尖下行细而突然扁锋上行加粗,且见另起笔接点。

总的来说,《古诗》中的笔锋经常出现“圆转扁”或“扁转圆”的现象:或圆尖行笔,力度较弱,墨色干淡;或扁锋行笔,力度较强,且墨色浓重。

字形中方笔和圆笔使转承接过渡不自然,这是作者用笔习惯使然,表明其行笔掌控功夫还没有达到炉火纯青的高度。

四、风格不同。考察张旭名下三帖的笔迹,如果用一个字来概括各自特征的话,可以这么说:《千文》狂,《心经》健,《古诗》绕。

《千文》狂,狂就狂在其信手挥洒,侵行侵列,恣情纵意,淋漓尽致,在字形大与小、放与收、正与倾、粗与细、劲与柔、疾与涩等对比上极尽其颠狂之能事,寓情于技,以技传神,达到了心手两畅、物我两忘的境地。

《心经》健,健就健在其每一个字的笔道都交代得清清楚楚,行笔时抑扬顿挫、起收得法,笔道劲健、流畅有力,方圆变化优美自如,使转承接无突兀之感,表明作者有高超的运笔技巧。其中16个“无”字,行草兼容,力求不同,表明作者有通达楷、行、草的深厚功力。

《古诗》绕,绕就绕在点、线、折不分明,失去了抑扬顿挫的力感。比如“芝”、“盖”、“华”、“蔡”、“万”(见图一),以及“若”、“公”、“药”(见图二)的“上羊角点”轻笔绕过;“元”字(见图一)及“见”、“纷”(见图二)的一撇尾巴上绕一圈,两曲挑上行不充分而急于折连下一字;通篇不见一笔到位的反捺。

草书难免有“绕”,但“绕”得过多,则有笔法单一、偏于陋俗之感。加之笔道无力、墨色虚浮,则必然会失去气象万千、变幻无穷之神韵,其格调也就流之于一般了。(文下附图中,图一、图二为《古诗》,图三至图十二为《心经》刻本局部,图十三至图十九为《千文》刻本局部。为版式整齐,行文中的编号未按顺序排列)