书画收藏:蒲松龄画像印章之谜

费新我左笔书法新论

费新我(1903—1992年)先生是20世纪中国书坛唯一一位以“左笔”蜚声中外的书法大家。先生生前作书数以万计,所作奔放劲健、奇崛多姿。在上世纪70年代先生成名以后,“新我左笔”一时风靡大江南北,在海内外影响极大。那么,费书究竟胜在何处?又有何书史价值及意义呢?笔者拟以“四性”:精神性、视觉性、独特(技术)性、实用及审美共融性就此问题作一剖析。

一、精神性

精神性是艺术品价值之所在,而精神性又不能只局限于艺术家个体,它必须融汇到更加宏大的背景之中。就费书而言,其精神性正是费新我先生个体精神和时代精神相融会生发的集中展现。这种精神性既突显了费书独特的人文精神的一面,也向后人昭示了费氏所身处的时代风貌。

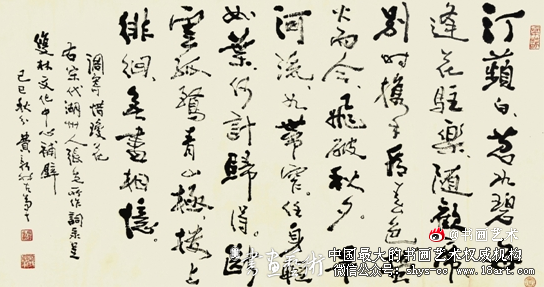

费新我 张先词

在书法越来越走向“展览化”的今天,书法创作的功利性急剧膨胀,精神性反而失落和受到了削弱,许多作品徒成一幅幅笔墨的拾掇和堆砌,不能引发欣赏者的共鸣,调动不起欣赏者的情绪,更不必奢谈打动人或震撼人了。或许,对费新我书法精神性的释读和宣扬,能给我们当前的书法创作以某种启发。

费新我书法的精神性不妨以“新我精神”四字概括之。

愚以为,“新我精神”之核心即是不断“新我”。

这种精神既表现为大家所熟知的上世纪50年代以书易画、以左手代右手,重燃艺术生命之火;也表现为不甘故我,不断奋进以不断新我的“艺术长青”。他有一方闲章曰“人书未老”,正是先生这种精神的鲜活写照。更有一种不信邪、不服老、不畏难、不气馁的倔劲和韧性,让他独出偏师、老当益壮、勇猛精进。在这种精神的支撑下,他晚年的书法不仅没有表现为洗尽铅华、褪尽火气、平淡宁静的“人书俱老”,反而更加奔放、激越、大刀阔斧、一往无前,一点也没有老态,更与病态、颓态毫不沾边。今天,当我们重新审视它们时,仍然很难将这些无比“生猛”的作品和一位八九十岁的老人联系在一起。

费新我 烙马蹄铁

这种精神性既有数十年练习太极拳的身体基础,也有费氏个性学养之熔铸,更是他在书学上知难而上、历练升华的结果。精神性让费书在独特奇崛的外表下充实着“内美”,发出由内而外,精神饱满的夺目光华。

因此,我们不难推论费氏左书精神性的充盈正是先生书法成功的支柱,这种精神性和先生书法创作之间的关系更好地诠释了“书如其人”的深刻内涵。

“新我左笔”所蕴含的精神性向世人展现了一种生生不息、宏大充实的气象,正如先生上世纪80年代在渤海之滨答友人所云:“书法需像大海一样,有磅礴的气势,有无穷的力量,有强烈的节奏;要像大海一样波澜起伏,后浪推前浪,永不停息,永不枯竭,给人以生命,给人以力量。”真是夫子自道啊!

二、视觉性

如果说精神性让费书的内在充盈结实,那么,视觉性则打造出费书外在的夺目光华。二者互为表里,相辅相成。

可以毫不夸张地说,“费老左笔”的视觉冲力在其同时代的作品中是罕有其匹的。这种纵跃飞动、跌宕起伏、充满张力、逸出常态的笔调在那个时代绝对是一种“前卫”。“前卫”的视觉性让费书不仅在其声名显赫的时代,即使放在整个20世纪的代表性书家中,也显得非常的“现代”。这种视觉上的“现代”让费书在七八十叱咤书坛,风靡一时,成为众多书法爱好者的“最爱”。这一现象至今尚未引起当代书法创作研究者及现代书法倡导者们的注意,不得不说是一种缺憾。

费书的视觉性表现主要有如下几个方面:

(一)出人意表的点画、结字

众所周知,左笔所书因其一反正常右手书写的习惯,所书点画必不能和右手相合,而是处处显示出左手的生涩、别扭,这些问题都在先生“十年苦修”(1961—1970年)后迎刃而解并渐入佳境了。加之新我先生对左手作书“使我摆脱了熟境”的理性认识,所以,新我左笔“将左就左”,充分利用和发挥了左书所带来的“非常规”效果,所书点画、结字可谓千形万状、变化多端。时而“导之则泉注、顿之则山安”;时而如“吴带当风”,轻柔曼妙;时而如长枪大戟,横扫千军;时而如云锦当空,天女散花;时而如山峰峙立,头角峥嵘;时而如篆之圆转,时而若隶之分张。至如点画之轻重粗细、长短展促,结字之大小、宽窄、伸缩、穿插,真是不一而足。所作往往出人意表,动人遐思,给人以奇幻讶异的审美享受。代表作品如:“范成大词《忆秦娥》轴、杜甫诗《戏为双松图歌》五屏、李白诗《望庐山瀑布》轴、苏轼诗《望湖楼醉书》轴”等,表现得尤为精彩淋漓。

(二)强烈的墨色对比

“新我左笔”的视觉性还表现在墨色的强烈对比上,这当然和先生还是一位画家不无关联。其所书墨色浓淡干枯,自然变化。浓重而厚实,枯干而苍劲,湿滴而滋润。浓墨处如点漆,飞白中见锋势,浓深处如“黑云压城城欲摧”,淡浅处似树梢被雪自苍茫。

墨色的浓、淡、轻重、干湿、黑厚与飞白,恰成鲜明对比,强烈眩目。特别是有些枯笔,苍润而雄肆,有时笔毛滋出,墨色干而锋势杀,真是发人意气!如草书李白诗《望庐山瀑布》轴中的“紫、烟、遥看、瀑布、飞、千尺、银河、左笔”等数字,足可证之。

(三)胆敢独造的创意

“新我左笔”中时有惊人的创意,如草书李白诗《望庐山瀑布》轴中“布”字一竖的连破十字、一穿而下,令人叹为观止。这是作者书意勃发、情绪激昂时笔下的自然奔泻,正契“飞流直下三千尺”之诗意,气贯如长虹,真神来之笔也!

费书诸如此类的“创意”俯拾皆是。如上下字的忽然挪让错揖、点画的“异形”处理、独行书的独出奇招、结字布局的灵机巧思等,让人每一展示,顿觉奇气满纸,“画意”横生。代表作尚有“草书陕西民歌轴”、“行草周恩来《春日偶感》诗轴”、“草书《冬夜杂咏》诗轴”等。

三、独特性

可以说,没有费书的独特性,就没有费书的视觉性,也无以充分发露其精神性。当然,也可以说,正是左书造就了费书的独特性。

熟知中国书法史的人都知道,大约三百年前的清代有个高凤翰(1683—1749),也是一位左手书画大家。正是在和高凤翰的纵向对比中更加凸显出这种独特(技术)性。高氏虽亦为左书,但其借左手生拙之趣,形右手挥运之功;而费氏则“因左就左”,着意于发挥左手书写的“反常”,只是为了不违背起码的书法点画原则,才刻苦攻下了左手最难胜任的“捺画”这一关。其特征是在行草书中借鉴化用隶书或章草的捺笔,波磔生动,既古厚劲质,又空灵洒脱,成为费书独特技法表现的一个标志。和高凤翰比较,二人虽同为左书,然高氏左书虽然奇崛、生涩、拙朴的气息胜右手所书一筹,但其最终审美仍以右手所书为指归;而费书却在此基础上,更进一步挖掘左手所书的自身审美价值,不仅保有上述高氏左书的奇崛、生涩、拙朴,还加进了辛辣、鲜活和苍劲,这是费书所独有的,这和费书在左书上的技法创造互为表里。不难看出,费氏左书用笔的扯动、逆涩、排挞、顿折之势幅度更大、对比更强、变化更多。其左书用笔达到了生境和熟境交融、左手和右手合美、理性和奇变共用的境界,可谓“神鬼莫测”,前无古人。于南阜之后,辟左书又一新境。与南阜前后辉映,彪炳书史!

四、共融性

费新我先生高寿90,上世纪70年代成名后的20年里,书名享誉海内外,可谓如日中天。一时大江南北、官私求书何止千百,故先生生前所书数以万计。举凡斗方、扇面、横幅、立轴、对联、屏条、题签、刊石等样式几乎无所不包。其创作精力之旺盛、创作数量之惊人在同时代书家中难觅其俦,恐怕在20世纪代表性书家中也是首屈一指了。

仔细研读这些作品,笔者发现先生所书有如下几个特点:

(一)内容雅俗共赏,为各阶层人士所喜闻乐见。同时又能紧扣现实,与时俱进,如毛泽东诗词、唐诗、宋词,甚至像民歌、谚语、俚句、有意味的短语等无不入书,极大地拓展了其左书艺术表现对内容的适应性。

这些作品既是艺术欣赏的媒介,又是人生哲理、时代风尚、道德气格的载体。

(二)作品幅式、大小、书体等因材制宜、因人而异,应内容而定制作基调,尽力追求所书与内容、场合、幅式、背景、受书人等因素的契合,随机应变,充满活力。既不失艺术欣赏的高雅,也不失馈赠警醒、教化娱人的功用。细检费老的诸多赠书作品,无论有无上款,皆各自相契,个个不同,非常“人性化”和具有“亲和力”。如为湖州博物馆所书“吴兴三绝”(冯应科笔、赵孟頫书、钱选画)、为“费廊”书“六我辞”即是例证。

(三)作品流布范围广泛,受书人身份职业五花八门。“新我左笔”的流布地遍及海内外,受书人从美国的卡特到国内的工人、从日本的友人到新加坡的华侨……因为大家喜爱他的书法,他的书法也就跟随喜爱它的人流布到世界各地。这不仅是“新我左笔”的幸事,更是“中国书法”的大幸!他让我们看到,书法这个被许多人视作纯粹审美,眼中只有展览、作品集、研讨会、媒体炒作的“家伙”,并未丧失其“实用”的一面,远不止这类人看到的这些“内容”,它有更广泛的内涵和适应性,有着更为广阔的生存天地。

综上可见,“新我左笔”很好地兼顾了中国书法审美和实用两大功能,成为20世纪中国书法中二者共融的代表载体之一。这一价值将让费书获得20世纪中国书法创作的独特学术意义而载入史册。

以上论述启发我们这样的认识:“新我左笔”已成为新我先生的“化身”,其精神性和视觉性的互为表里,集于一体,让我们今天那些一味强调视觉形式而精神羸弱的书法创作既相形见绌又无地自容。而精神性和视觉性的支撑赖于其独特(技术)性,这种独特(技术)性是其精神性、视觉性达到特立独行的保证。其精神性及视觉性直接达成了其实用与审美的共融性。这是“四性”的各自功用及相互关系,它们或互为因果,或相辅相成,共同缔造了“新我左笔”的独特价值。

最后,作为后学,谨以拙赋《“新我左笔”赞》敬献于费新我先生:“左笔攻到亦通神,不断新我始得真。敢于书史称别调,三百年中又一人”。