古玩赏析:中国李可染书画艺术院理事杨旭尧——“李家山水”经典传承

中国山水画家之真精神

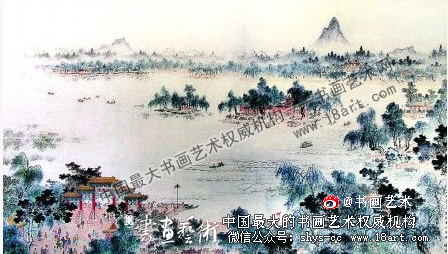

徐培基1960年国画作品《大明湖》

徐培基(1909-1970年),字值生,别号山左布衣,潍县东关人,著名国画家。

1929年考入上海新华艺专国画系。1934年,因毕业成绩名列第一且品学兼优留校任教,后兼任师范部辅导主任。24岁始在上海等地多次举办个人画展或联展,28岁所作大幅山水作品入选全国美展并载入全国美展画集。1937年日寇侵华,上海新华艺专被毁,徐培基回到家乡潍坊。曾任中、小学校长,市工艺美术研究所副所长等职。1960年,为北京人民大会堂绘制巨幅国画《大明湖》。生前为山东省政协委员、潍坊市政协常委、山东省文联委员、中国美术家协会山东分会第一届委员会常务理事。

黄宾虹的题跋

七十年前,日军侵华,上海新华艺专毁于战火,徐培基先生数千册藏书及画帖付之一炬,唯独几十册写生纪游稿事前被同学借出,交由老师俞剑华先生妥为保存,幸免于难。1966年,徐培基先生在家乡潍坊遭逢“文革”浩劫,所藏大量书画、资料悉数被抄。而在文革后期所退还的仅有的几件物品中,竟然就有这些纪游册,只是已经残缺不全了。这十余册先人仅存的、用青春和心血凝结而成的纪游画稿失而复得,家人弥足珍惜,三十多年来很少示人,也便鲜为人知。2009年,是徐培基先生诞辰百年。这些屡遭劫难、尘封多半个世纪的画作,经徐先生的长子、著名山水画家徐金堤教授和长媳黎卫华女士精心整理,多方运筹,终将由山东美术出版社出版面世。

选自1936年《徐培基黄山纪游册》

1938年,俞剑华先生在沦陷中的上海,为这些画册一一题跋,在《宛尔目前》的跋文最后,喟然长叹:“此种画册幸能保存,或有天意,俾后之观者知所尊重焉!”七十年后的今天,吾辈得观这些再度遭劫而复得的画稿,重温俞先生当年近乎谶言的感喟,不知感慨几何!

对徐培基先生,虽早有所闻,但知之甚少,及至《徐培基30年代纪游画稿》出版之际,拜读了作品的内容和有关文字资料,不由受到强烈震撼。《徐培基30年代纪游画稿》所辑,系先生1931年至1937年在上海艺专求学、任教期间的写生纪游稿。在那一时期就有了这等深厚的笔墨功力,达到了如此超迈的艺术品位,不亲睹其作,是难以想象的。且看俞剑华先生在跋文中的由衷赞叹:“培基既能识其大,又能写其细,一丘一壑无不为山灵传神,用笔用墨又无一背乎古人。有弟如此,能不使老夫顾盼自豪耶!”“培基天资超迈而久能勤苦力学……年虽未及而立,而苍茫深秀格制俱老……笔墨简而气象万千,觉一草一叶俱含生意……其胸罗丘壑,手挥金玉,足以傲侪辈而追古人。有如是耶,从今努力,吾乌能测其所至……反复此册,不觉惭汗涔涔。师不必贤于弟子,唯以此解嘲耳。”再看当年其他几位曾与画家偕游的大师巨擘在纪游册上的题词。张大千:培基仁兄以游册见示,飞泉奇石,清光逼人双眸,题此志佩仰也。蒋维乔:青年得此,前程其可量哉。张善孖:妙到秋毫颠。黄宾虹、黄炎培等所题也多有赞赏。

赏读先生纪游画作,由震撼而生对其生平业绩探究之欲望。方知先生1929年考入上海新华艺专国画系,1934年以首届毕业生第一名的优异成绩,被破格留校任教,年方25岁。28岁即有大幅山水画作品入选全国美展。俞剑华先生在题跋中忆及1934年师生二人参加了东南揽胜活动,我遂辗转淘得一册1935年出版的《东南揽胜》细读。此项活动延揽时贤,分多路赴浙、苏、皖、闵、赣诸省游览一周,对所得诗文、绘画、摄影作品精为选校,辑成图文并缀之《东南揽胜》一书。参加活动者皆当时博雅名士,诸如黄宾虹、贺天健、黄炎培、俞剑华、陈绶、林语堂、郁达夫等都在其列。全书以诗文居多,所选画作仅21幅,其中徐先生一人就达5幅之多。以上可窥先生当年风华正茂、学业卓然、画艺高超之一斑。然而正当先生韶光精进之时,却逢日军侵华,上海沦陷,正在恒山写生的徐先生无法回校,只得返乡避难。岂料命运多舛,自此屡遭磨难。但先生潜心致力于家乡的教育、艺术事业,造福桑梓,并未由此蹉跎。尤其解放后到文革前这一时期,先生一生钟情的绘画事业得续,留下了令人瞩目的业绩。然好景不长,“文革”又惨遭迫害,不幸于1970年病逝,年仅61岁。由于历史原因,先生的作品多遭焚毁散佚,加之过早去世,了解先生的人越来越少,他的画名与实际取得的艺术成就不相称,与于希宁、郭味蕖、黑伯龙等上海艺专同学及同辈知名画家相比,先生显然为历史所遮蔽了。

《徐培基30年代纪游画稿》的出版,虽不能全面展示先生的艺术风貌,但可望使这位长期湮没不彰的遗贤从历史的尘封中浮出。这对于我们以更开阔的视野研究上世纪山东中国画的源流和传承,无疑是件十分有意义的事情。同时,这部纪游画稿,对于深入认识中国山水画的优良传统和真精神,亦有深刻的启迪作用。

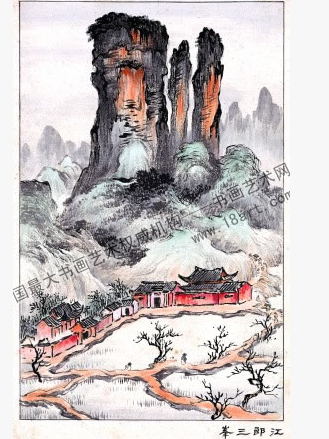

选自1934年《徐培基江山纪游册》

呈现在我们眼前的这224幅画作,皆为先生实地写生所得。俞剑华先生在《宛尔目前》中回忆当初他们师生于雁荡偕游写生,月成画稿数册,归沪示人,见者莫不诧异,以为创举。俞先生遂生感慨:“盖国画中写生一道不讲久矣,不知者反以为西法,而不知古代大画家咸从实地写生得来也。”于今而言,虽然只知埋头故纸堆中以临仿古人为事者仍多有人在,但对实地写生的主流认识还是明确的。然而毋庸讳言,比之古人和前辈画家,今人的认识特别是实践的境界就有差异了。

俞剑华先生在跋文中记述徐培基先生实地写生的两则故事,尤能见写生之真谛及先生真性情。某日徐先生独游天目山,心痴神迷,往而忘归,及至登上绝顶,方觉时晏力疲,饥渴难耐,恰又忘带食物,而离开寄宿的寺庙已经很远。返途初还勉强撑持,继而腿酸足痛,虚汗淋漓,跬步难行,无奈只好捡食游人遗弃路旁的橘皮聊解饥渴,然后匍匐挪行至住寺。1937年7月,日军侵华风云日急,徐先生仍不肯稍息,决计赶在战火蔓延之前,完成对北岳恒山的写生。他自上海经河南至山西浑源县境的恒山腹地,只身一人,终日出没在荒山野林之间。当地人不知写生为何事,误为日军奸细测绘地图,乃将其逮捕入狱,后函询上海新华艺专方才将其释出。由此两则可以想见当年先生出游写生沉醉自然、身入化境的行状。这令人不由得想到前人描绘元四大家之一的黄公望游山创作的情态:“终日只在荒山乱石、丛木深篠中坐,意态忽忽,人不测其为何。”徐先生之行状于黄公望之情态前后相映,体现出先贤们对大自然的那种倾心迷醉的性情和境界。其时,寄情于山水的他们不再单是自然的观察者,而已融入到自然之中,与宇宙大化浑然一体,物我两忘。如此大痴,于今鲜矣。

说到实地写生,人们往往就会想到清代画家石涛所言“搜尽奇峰打草稿”。现在想来,如果望文生义,仅把实地写生视作为之后的创作搜集素材,那就不免失之肤浅。其实,石涛讲“搜尽奇峰打草稿”,前后还有两句话,连起来是:“山川使予代山川而言也,山川脱胎于予也,予脱胎于山川也,搜尽奇峰打草稿也,山川与予神遇而迹化也”。这样看,实地写生、“搜尽奇峰打草稿”的过程,实质是山川与画家两相脱胎融合的过程,画家与山川神遇而迹化的过程,而非对山川形貌外在的简单摹写。论及实地写生,人们还会想到唐代画家张璪“外师造化,中得心源”的画训。实地写生是外师造化的方式之一,但又不单是外师造化的手段,也是中得心源之必须。外师造化与中得心源是一个问题的两个方面,是一个有机的整体,是不可能截然分开的。中得心源有时表现为通过实地写生,外师造化,长期积累,然后于一朝会心;而有些时候,两者是在实地写生中一并完成的。实地写生使画家与自然心物交融,这样而成的“草稿”、“纪游稿”,本身就是外师造化、中得心源合二为一的艺术创作。并且因为这样的创作是画家与山川神遇而迹化的结晶,往往更能“气韵超妙为山灵传神”(俞剑华评徐培基写生画稿语)。

国画《无量寿佛》

读徐培基先生画稿,尤其是这些画稿中的后期作品,每每有一种深沉静默、迥然超尘、融入自然、冥忘物我的感觉。在这里,俗世的烦嚣与其说被忘却,毋宁说是得到了升华。它使人的精神与宇宙大化永恒的精神融汇同流,使人的灵魂找到一个雍穆宁雅的栖息之所,从而进入到天人合一的极致境界。这是先生在实地写生中与山川自然浑然融化而得宇宙真气后对受众的感染和传导使然。引人不断地向自然亲近,进而融入自然之中,岂不就是中国山水画之真谛?

如要论列从先生身上体现出的中国山水画家之精神,不能不说及先生家人在其遗物中发现的一张先生所制《中国山脉分布表》。斯表将我国的主要山脉,依其在中国版图的方位逐一开列,虽非绘制而由文字编成,但山岭的方位、高程分明,山脉的体系、走势清晰,咫尺之内,泱泱中华之千山万壑,一目了然。

此表编制于1969年,亦即先生去世的前一年。其时先生正处于人祸、体病夹击的困厄之中,作为“反动学术权威”早已失去绘画的自由,所有的图书、书画、资料抄家时已被全部拉走,就连编制这张山脉分布表,用的也还是“潍坊文攻武卫指挥部通告”的反面。初见此表,心中充满悲愤和凄凉。一位那般钟情自然、挚爱艺术的山水画家,竟然到了只有通过编制山脉分布表来排遣苦闷、聊寄情怀的地步,这是何等的悲惨!这种情绪充盈于胸,久久不能释怀。

一日复读先生的画稿图片,发现在多幅山水画中,每每可以看到一位超然世外的高人逸士,或策杖徘徊于林泉山麓之间,或凝神趺坐在荒野古寺之前,默对大荒,因象悟意,冥然无我。这无疑是画家本身的人格写照!我恍然感到,先生早在当年就已归化于自然。而复归于天地、宇宙之心的画家,也许就不再在意人间之悲苦。此时再观那张山脉分布表,始觉一笔一画不疾不徐;千山万岭有条有理,就像先生的山水画一般,满幅氤氲出一种静穆和平之气。从中不仅看不到先生自己的痛苦愤怨,似乎还对正惑于“文攻武卫”之中的人们,表达出一种慈怜温爱的悲悯。我忽而想到南朝大画家宗炳,其晚年老疾俱至,自知名山恐难遍睹,于是凡所游历,皆图之于室,卧以游之,并谓人“抚琴动操,欲令众山皆响”,此种境界可谓不俗。继而又想到晚年的明代大画家沈周,自知老矣,追念旧游,恍如隔世,但幸有画苑,得以娱耳目、悦心志,于是便感叹“犹胜宗少文(宗炳)之卧游多矣。”反观徐培基先生,有自制山脉分布表,不必像宗炳图之于室,卧以游之;也无须如沈周入画苑娱悦耳目心志,只须将自制山脉分布表展开,便会神游其间,昔日旧游宛如目前,未及游者亦会遍睹。如此境界,又胜沈周之画苑几筹?

至此,我似乎悟到了些许中国山水画家之真精神。