当今书画鉴定专家

任希夷“调和型”书家

宋朝都城南迁后,其国力一蹶不振,在文化上,不复有北宋盛荣的气象。在此背景之下,南宋书法亦日渐式微。从南宋一百五十年间的书风格局来看,其成就实属一般。在经过北宋“尚意”书风大潮之后,历史又在循环中走向回归。南宋比较著名的书法家,要么继续沿着“尚意”书风的余波前行,如张即之的“禅书”;要么以模仿北宋大家为上,如吴琚之学米芾;要么回归唐人的法度,如姜夔规矩森严的楷书。任希夷虽属于后者,但因其书法成就不高,后人少有提及,几乎泯灭不闻。

任希夷(1156—?),字伯起,号斯庵。任伯雨曾孙。祖居眉州(今四川眉山),徙居邵武(今属福建)。宋孝宗淳熙二年(1175)登进士第。官至礼部尚书,兼给事中、参知政事。卒谥宣献。有《斯庵集》,已佚。《宋史》卷三九五有传。其诗,据《锦绣万花谷》、《全芳备祖》等书所录,编为一卷。

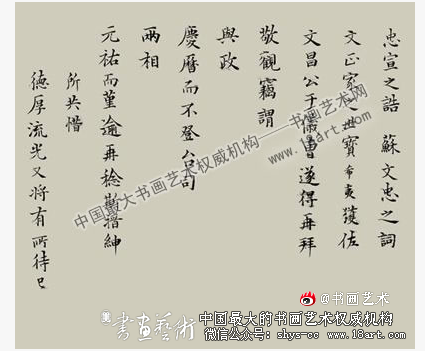

任希夷楷书《宋范氏诰身题跋卷跋》(下图为作品局部)为纸本,纵26.2厘米,横41.2厘米,南京博物院藏。该书以唐楷为取法对象,欧楷为体,褚楷为用,融合二者书法特点,寓妩媚于刚健之中,得清气于俊朗之外,锋藏画劲,气清韵古,颇具个性。

刘熙载《艺概》云:“论唐人书者,别欧、褚为北派,虞为南派。盖谓北派本隶,欲以此尊欧、褚也。”又:“欧、褚两家并出分隶,于‘遒’、‘逸’二字各得所近。若借古书评之:欧其如龙威虎震,褚其如鹤游鸿戏乎?”于此可知,欧、褚两家同源出于隶书,一以刚健险劲称雄,一以温婉遒劲取胜,同得一“劲”字,也就是刘熙载所说的“遒”、“逸”二字。因此,学唐人正书者,若能于此二家探得消息,追溯隶书之源,打通“遒”、“逸”之道,当能自出机杼,别立新貌。

任希夷这件楷书作品的风格正是由此而生成。我们说它得于欧、褚,严格说是得于欧之《皇甫诞》与褚之《阴符经》。此作无论是在用笔上,还是在点画和结字上,都能以“遒”、“逸”为指归,综合两家,取长补短,为我所用。其用笔以欧为主,起笔无论粗细,多作斜切方笔之状;虽承袭了《皇甫诞》用笔的险劲之势,但不作夸张刻厉之态,故方而能秀,刚而能媚。其少数起笔的衄挫动作则明显来自于褚遂良的《阴符经》。可见,任氏深谙欧书“貌方而意圆,不方不圆,亦方亦圆”(姚孟起《字学臆参》)之用笔三昧。任氏书法点画瘦劲挺拔,自是欧字本色。但欧书“骨骼嶙峋,殊乏温润之致”(鲁一贞《玉燕楼书法》)。故任氏以褚字之温婉秀美救欧字刚狠之失,将许多笔画处理成亦直亦曲的形状,使之更具“折钗股”的遒劲之姿。尤其是撇、捺,舒展飘逸,绰约多姿,流美生动,深得褚字之“逸”态。在结字上,任氏以《皇甫诞》为骨架,以长形为主,字势峭拔。但他并不是一味地字字峭拔,而是借用褚法,增加隶意,尽量将字势横展,得长、方、扁等多种形态的变化;加上用笔和点画上的“温润”处理,故能有效地缓和欧楷“孤峰崛起,四面削成”(《宣和书谱》)的森严之状。

历史上有许多像任希夷这样的“调和型”书家,多以“某底某面”成其风格。但并非所有的调和都能成功。调和成功与否,很大程度上取决于个人的识见和学养。苏轼云:“作字之法,识浅、见狭、学不足三者终不能尽妙。”故而欲创造个人之风格,要在熟知书史、广览名迹、深刻胆识、增益学问。在此基础之上,再对所要调和的书家做风格上的深入剖析,挖掘本质上的相通之处,然后明之以取舍,施之以勤奋,济之以学问,则庶几可成矣。否则,急功近利,为调和而调和,必因“识浅、见狭、学不足”而导致调和不成,反相龃龉,终成驴头马嘴、非驴非马之书。与其如此,不如专爱一家。虽乏个人面目,但假以时日,尚有可观之处。

反观任希夷楷书,应该说,他的调和是比较成功的。这得益于他对时代书风的清晰判断和准确把握。在“尚意”之风衰落之际,任氏既无意于狗尾续貂,又不愿随北宋书家亦步亦趋,因此他选择了回归唐人。但他又不甘死守一家之法,于是选择了调和。他的成功,正在于能得欧、褚之“遒”、“逸”,且一以贯之。但是,在南宋书风迷离、法度沦丧的背景之下,要求任氏创作出超越北宋、唐人的作品显然不可能。任氏在无法可依的情况下回归并调和唐人法度,大有蹒跚学步的意味,因而难免有稚嫩和生硬之态。任氏这件作品的不足,就是矫枉过正,以致“媚”大于“健”。任氏以褚化欧之手段,就是以虚化实,以妩媚化刚健。落实到形态上,就是借用褚书之法,将欧字笔画变细、变柔、变秀。这样一来,效果是达到了,但因其调和失度,加上笔力较弱,所以其楷书虽然化解了欧字的刚健,但是重蹈了“褚字生动处即其轻飘处”(梁巘《承晋斋积闻录》)的缺憾。故而其书法虽有清和俊朗之气,但毕竟略显瘦弱,风骨不足。

如果任希夷并未想以书法传世,那么我们以上的评说就显得苛刻了。事实是,任氏的确未曾属意于书法,我们很难找到他的论书文字,各种书法史籍也很少提到他,更没有对其书法的评价。

任氏淡于书法,固然与南宋书法衰落的时代背景有关。但更深层次的是宋代理学环境及其师承的原因。《宋史·任希夷传》:“希夷少刻意问学,为文精苦。登淳熙三年进士第,调建宁府浦城簿。从朱熹学,笃信力行,熹器之曰:‘伯起,开济士也。’”可见,他是以理学为上的。任氏后来又心仰周敦颐、程颢、程颐。在理学由“伪学”到被确立为官方正统哲学、由民间传授到成为社会意识形态的指导思想的过程中,任希夷的积极提倡和表彰,起到了重大作用。任希夷以朱熹、张栻、吕祖谦皆已赐谥,而周、程尚未赐谥为由,上言称:“周敦颐、程颐、程颢为百代绝学之倡,乞定议赐谥。”(《宋史·任希夷传》)他的建议果然被采纳,“其后敦颐谥元,颢谥纯,颐谥正,皆希夷发之”(同上)。

任希夷能得宋代理学大师朱熹的亲炙,是非常难得的。理学提倡的“正心诚意,格物致知”的治学思想和“重躬行践履,实事实功”的行为准则深深影响了他。这一思想在任希夷《跋宋司马光〈资治通鉴〉手稿卷后》中可见一斑。其跋云:“温公修《通监(鉴)》,起草于书牍间,可见当日用意之厪(“勤”字的古体)。至《答送物状》亦自为检,前辈之不苟如此,可师也已。”任氏此跋,通篇不涉书法之评骘,而是盛赞司马光“用意之厪”和“不苟”,抒发了对前辈“正心诚意”、“实事实功”的景仰之情。显然,作为“末技”的书法,不在任氏的“实事实功”之列。

任希夷作为朝廷重臣和宋代理学传人,有他重“实事实功”的一面;同时,作为一个“无意于书”的书法家,自有他酿花得蜜、调和大家的本领。更重要的是,他是一位情感真挚的诗人,虽然所著《斯庵集》已佚,但后人为其整理一卷诗集。其诗写景奇丽,状物生动,意境清新,虽所存不多,但较之宋代名家,亦不逊色。其名句“临风一长谣,白驹在空谷”(《遗安堂》),至今读来,仍令人心生无限向往。