书画艺术:王问草书七言古风卷

最得苏书神采的刻帖—《西楼苏帖》(之一)

南宋以来,米芾书大行其道,公、私刻帖不绝。而苏轼书,由于党禁等原因,相应流传较少。所幸当时有所谓“西楼苏帖”,所收皆苏轼杰作,规模之大、摹刻之精,可称空前绝后。

今传《西楼苏帖》,原题称“东坡苏公帖”,已非全帙,宋拓仅见六册,即原天津市艺术博物馆(今并入天津博物馆)藏五册、北京市文物公司藏一册。这六册帖并不出于一个系统,其中四册规制装潢统一,可信为同一拓本装成,其余二册属配本。其规制统一的四册,在清初为高士奇所藏,后归鉴赏家吴荣光筠清馆,道光间归潘正炜听楼,复经瑛棨、南海叶氏、崇恩收藏,光绪二十七年(1901)归端方宝华盦,宣统元年(1909)端方并得另册。

这五册帖于民国五年(1916)归徐世昌、徐世章昆仲二人。民国八年,文明书局初版影印,次年即再版,可以想见书界对此帖的重视。1954年,徐氏后人将此帖捐献国家,归天津市艺术博物馆。清代以来,孙承泽、高士奇、吴荣光、端方为收藏巨擘,分别著有《庚子销夏记》、《江村销夏录》、《辛丑销夏记》、《壬寅销夏录》,后人称为“四销夏”,自述收藏之富。而潘正炜也以收藏宏富、鉴赏精到称名于世。《西楼苏帖》经高士奇、吴荣光、端方三家摩挲,又入潘氏法眼,足见其珍贵程度。

藏于北京的一册,曾经明董其昌、陈继儒鉴赏,有钤印,无题跋。此册同样标题为“东坡苏公帖”,但与“天津本”规制不同,内容也有出入。二者相重复的,其书法也略有差异。我们放胆揣测,其原因可能是刻成后经过抽换或续入别本,也可能是二者名同而实异。

称“西楼苏帖”,盖滥觞于南宋陆游。按照帖本寻绎,这明显是一个不够准确的称谓。古人习惯以地望称述人物,陆游岂得例外?然这里所谓“西楼”者,盖指帖石所在,未必帖名如此。何况陆游的记载,本来语焉不详,易致歧解。因此,所谓“西楼苏帖”,实际是一个含混的概念,因为历来没有任何人可以说清楚“西楼”到底在哪里,包括最早提出“西楼”之说的陆游。据文献记载,当时成都称为“西楼”的建筑物不止一处,可见“西楼”本来就不是具体所指。所以,清代有名的金石学家阮元为《东坡苏公帖》卷首写下了“成都苏帖”四字题辞,可谓拨云见日,意味深长。这表明在阮元看来,世传《西楼苏帖》很可能只是当时成都所刻苏帖的丛脞,已非一时、一地、一家之作,想厘清其统系已不可能,所以他在鉴赏时并不斤斤于“西楼”这一纠缠不清的称谓。众口呶呶之下,阮元以这种“模糊处理”的手段求得折中,既申明了观点,又留有余地,充分表现出学问家的优雅风度。

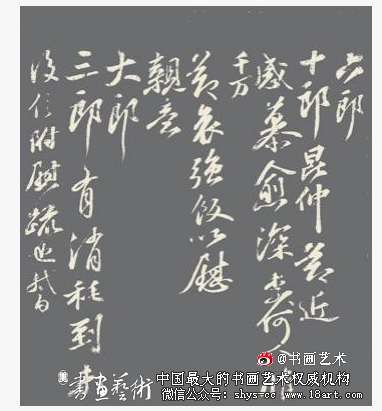

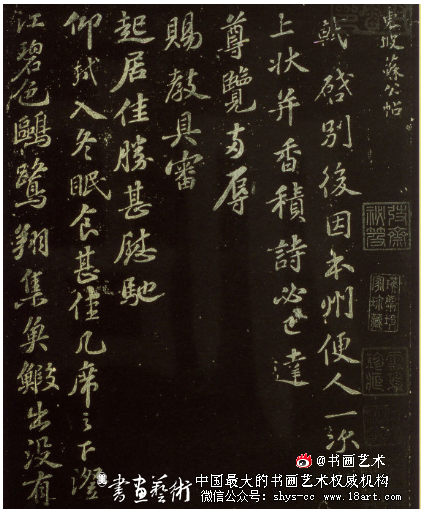

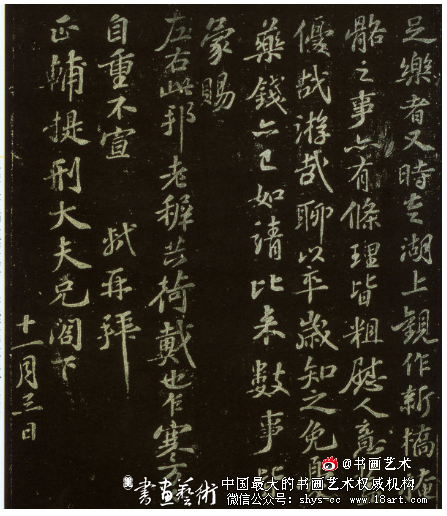

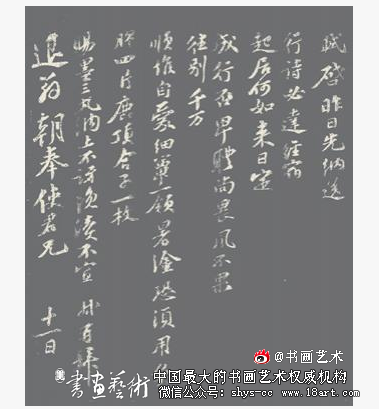

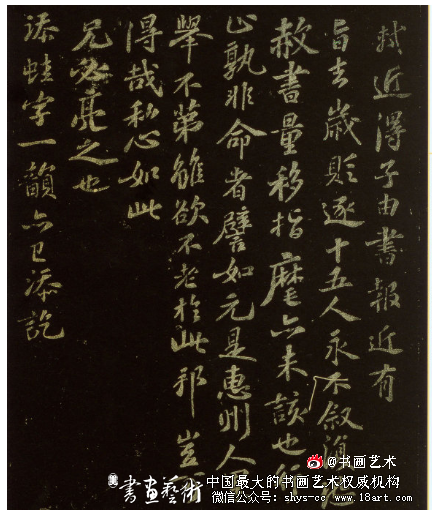

《西楼苏帖》的卷数,也不见明确记载。帖中有南宋汪应辰题记:“右东坡苏公帖三十卷,每搜访所得,即以入石,不复铨次也。”这段话告诉我们,全帖并无统一的体例,也无标目,只是在固有收藏的基础上,随得随刻,成三十卷后告一段落。而且,很可能此后仍有续刻,只是今天我们已无法知道其中的细节了。此外,通过这段话的语气,我们似乎可以推测出,汪氏当时一心传播苏轼法书,以求全为宗旨,所以才会“每搜访所得,即以入石”,而省略了“铨次”之类的末节。(文右附图均选自《西楼苏帖》,上者为《致六郎十郎昆仲尺牍》刻本局部,下者为《给退翁信》刻本局部)