书画作品:于希宁玉兰图

“书品论”的溯源与解析(3)

“书品论”来源于魏晋的人物品藻曹丕的“文气说”,实现了从“才性论”到审美判断的转换,标志着社会从“人的觉醒”进入到“文的自觉”时代。

注字1

曹丕在《典论·论文》中明确指出:“文以气为主,气之清浊有体,不可力强而致。譬诸音乐,曲度虽均,节奏同检。至于引气不齐,巧拙有素,虽在父兄,不能以移子弟。”

曹丕认为“气”为艺术的本原,而“气之清浊有体”,强调艺术家的气质、个性和才能源于“气”,即源于天然禀赋。《淮南子·天文训》曰:“清阳者,薄靡为天;重浊者,凝滞为地。”冯友兰先生说:“轻清者为阳气,重浊者为阴气。”曹丕从“气之清浊有体”出发,阐述了“相对待”、“相交融”、“相流行”的创作思维机制,区分了美的类型和风格特色:徐干时有“齐气”,孔融体气“高妙”,应玚“和而不壮”,刘桢“壮而不密”。个性气质的差异,“不可力强而致”,“不能以移子弟”。

魏正始以后,刘义庆撰写的《世说新语》,以精练生动的语言,描述了从汉末至魏晋社会审美意识的变化:重才情,崇思理,标放达,赏容貌。而且,它不是诉之于理智的分析,而是诉之于直观、想象和情感的体悟、体验。不读懂《世说新语》,就不懂得魏晋的美学思想。

注字2

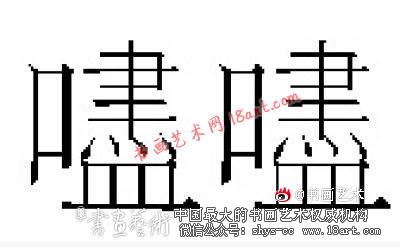

“书品出于人品”,这一观点不是在品书,而是在品人;是道德批判,而不是审美鉴赏“人品决定和支配着书品,这一观点始于扬雄的《法言·问神》:“言不能达其心,书不能达其言,难矣哉!惟圣人得言之解,得书之体,白日以照之,江河以涤之,灏灏乎其莫之御也。面相之,辞相适,捈中心之所欲,通诸人之(注字1)者,莫如言;弥纶天下之事,记久明远,著古昔之(注字2),传千里之忞忞者,莫如书。故言,心声也。书,心画也。声画形,君子小人见矣。声画者,君子小人之所以动情乎?”

扬雄所谓“书”,指的是著述、文章等语言文字,后引申为论书法。他认为言为声,书为画,声和画都是人心的表露,而心志、情性则有善与恶、正与邪之分,于是“君子小人见矣”。书法是书家个性、气质、才识、学问和修养的表露,但不能表露其道德观念和政教立场。扬雄所言不是他自出己意,而是仿效《论语》,恪守“圣人之道”、“用法应文”。《易经·系辞传》曰:“子曰:‘书不尽言,言不尽意。’然则圣人之意其不可见乎?子曰:‘圣人立象以尽意,设卦以尽情伪,系辞焉以尽其言。’”圣人“立象”、“设卦”、“系辞”以“尽意”、“尽情”,而且“将叛者其辞惭”,因而“君子小人见矣”,恪守的是“志于道,据于德,依于仁,游于艺”以及“不知言,无以知人”的孔孟伦理道德思想。

扬雄早年热衷于作赋,晚年则悔于作赋,认为赋是雕虫小技,壮夫不为。他还认为“诗人之赋丽以则,辞人之赋丽以淫”。所谓“则”即法度,宗经征圣的雅颂之音;所谓“淫”是指违背了温柔敦厚的准则而不守典雅风规的淫乱之声。扬雄的“心声心画”说,遵循的是儒家伦理思想、道德观念和法度,为后世“书品出于人品”说开了先河。

“书品出于人品”之说盛于唐、宋。李嗣真评书,曾有“德成而上,艺成而下”之说。他评书不看重笔墨技巧,不着眼于书法艺术本身,而更多地着眼于书法家的道德品行。柳公权答皇帝问书时说:“欲正其书,先正其笔。欲正其笔,先正其心。”他的“心正则笔正”之说可谓“书品出于人品”说开其端。苏轼依此进一步说:“非独讽谏,理固然也。世之小人,书字虽工,而其神情终有睢盱侧媚之态。”他强调:“人貌有好丑,而君子小人之态不可掩也;言有辩讷,而君子小人之气不可欺也;书有工拙,而君子小人之心不可乱也。”

“古之论书者,兼论其平生。苟非其人,虽工不贵也。”朱长文依据此观点评颜真卿书:“鲁公可谓忠烈之臣也。其发于笔翰,则刚毅雄特,体严法备,如忠臣义士,正色立朝,临大节而不可夺也。杨子云以书为心画,于鲁公信矣。”说是评书,实际上是评人,不是审美鉴赏。项穆则从“心正则笔正”的信条出发,指责“赵孟頫之书,温润闲雅,似接右军正脉之传,妍媚纤柔,殊乏大节不夺之气。所以天水之裔,甘心仇敌之禄也。”降至明清之际的傅山,却因为赵孟頫为宋裔而入元为仕,按“忠臣不事二主”的观点,而认为其书“流入浅薄、俗媚、软美一途,无骨力,不可学”。

他对颜真卿之书推崇有加,认定颜书雄浑磅礴,源于其忠君报国的人格,并赋诗曰:“未习颜公书,先观颜公古。平原气在中,毛颖可吞虏。”

傅山本是朱明王朝的遗民,出自忠于大明江山的遗民心理,贬赵崇颜,不足为怪。事实上,他不是在品书,而是在品人,是因人而废书。

元代郝径《论书》,径直以人品为本:“盖皆以人品为本,其书法即心法矣。故柳公权谓心正则笔正,虽一时之讽谏,亦书法之本也。”北宋欧阳修的《笔说》,揭示了“书以人贵”的现象,劝人不要“但务于书”。他说:“古之人皆能书,独其人之贤者传遂远。然后世不推此,但务于书,不知前日之书,随与纸墨泯弃不可胜数也。使颜公书虽不佳,后世见者未必不宝也;杨凝式以直言谏其父,其节见于艰危;李建中清慎温雅,爱其书者兼取其为人也。岂有其实,然后存之久耶?非自古贤哲必能书也,惟贤者能存尔,其余泯泯不复见尔。”既然“书以人贵”,何以要“务于书”呢?欧阳修指出,学书要不沉溺于名利之场,要以书寓其意,不知身之为劳;要以书乐其心,不知物之为累。他认为,书法可寄托雅怀,陶冶情操,涵养性情,消磨时日,锻炼身心,是人生一大乐事。