当今书画鉴定专家

篆刻临摹大学问

篆刻和书法一样,临摹是学习的主要门径之一。走进传统深处,会令人感觉传统艺术美轮美奂,而领会传统唯一的通道就是临摹。临摹一方面是和先贤沟通,另一方面是自我才情的呈现。古今优秀的篆刻家无不在临摹的基础上,旁收博采,融入他法,别出新貌,自成一家。

临刻篆刻作品,须对原作细致观察,务求相似,进而求得神貌兼备。这样不仅能锤炼用刀技巧,而且有利于理解原作的章法布局、线条审美及其所表现的艺术风貌。

临摹和创作两者的关系是,当通过临摹掌握了一定技巧后,可以进行创作;创作是对临摹的理解与传统技法掌握程度的验证。创作分为模仿型创作与独创型创作两类。所谓“模仿型”,就是模仿某家某派进行创作,作品有别人的影子;所谓“独创型”,就是创作者风格完全成熟后,其创作能表现个人艺术观念与风格。如赵之谦、吴昌硕中晚期的篆刻作品即为“独创型”,而他们早期作品尚属“模仿型”。所以说,篆刻艺术创作的过程就是从“模仿”逐渐过渡到“独创”的过程。

下面,我们选择一些原作与临作印章,分析一下两者的不同之处。

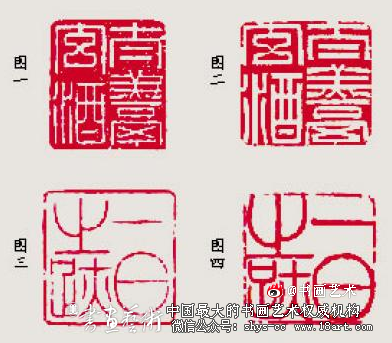

明代甘暘的白文印“太羹玄酒”(见图一),切刀下的白文线质粗细不同,印文四字各有轻重变化,但以大印来说,略嫌单薄。“太”、“玄”二字下方刻意留空,但效果并不显著。此印印文周围留粗边。甘暘曾说:“印之所贵者文。作者不究心于篆,而仅意于刀,惑也。”他强调篆刻要先求篆法,刀法次之。清代邓石如临作(见图二)切出的线质较为粗实,“羹”字绵密,其他三字疏朗,留红处明显,改进了先前甘暘印作的缺陷,印文逼边的处理与甘暘原印也有所不同。

明代梁袠的朱文印“一日之迹”(见图三),章法规整平实,印文不逼边,线质圆滑但稍柔弱。

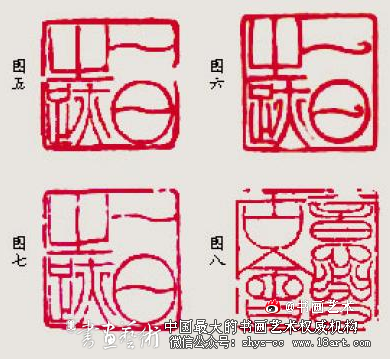

邓石如临作(见图四)印文逼边,线质圆润厚实,边栏残破,以强化印文。邓氏临作除了印文逼边、线质略软外,与梁氏所刻原印无异。其另一方同文之作(见图五)已有己意:原本单调无味的横画以波浪线条处理;左方印文横平竖直,并加粗边栏;“迹”字“亦”部中宫紧缩。整体看来,此字左为“方笔”、右为“圆笔”,将原来的章法做了调整。由此可见,临习过程中,邓氏已由纯粹的临摹渐趋转化,将创作的自我意识加入其中。吴让之的朱文印“一日之迹”(见图六),线质流畅滑润,但边栏稍嫌生硬,与原作已有差异。“一”与“日”字横画收尾上翘,延续波动美感。但此种刻意的安排,恐有多此一举、画蛇添足之弊。清代黄牧甫的朱文印“一日之迹”(见图七)近邓氏所作图五之貌,以细切刀处理,线质愈趋细挺,边栏稍细,兼有浙、徽两派风格。

邓石如刻有朱文印“意与古会”(见图八)。据边款记载,此印为南郡毕兰泉作。乾隆四十五年,邓石如与毕兰泉于扬州相遇,毕氏欲取邓石如篆刻不得。第二年秋天,毕氏再次诚心恳求,又以家藏《瘗鹤铭》为赠,邓石如欣获,即以此印回谢。此印边栏粗实,稍作残破,当显古朴之美,也有稳定印面之效。现代印人韩天衡的朱文印“意与古会”(见图九),以其独造的“草篆”之法临摹此印。

近代来楚生肖形印“释迦”(见图十),印面线条苍苍茫茫、斑斑驳驳,厚实中见灵性,茂朴中有天趣。书画上的造诣,使得来楚生的肖形印形神佳妙、灵动自然,而汉画砖石古拙质朴的韵味则直接影响了他作品风格的形成。他对殷商金文中带有强烈的象形性质、近于图案字形的巧妙借鉴,对其后期作品简练概括、气韵高古风格的形成起到了不容忽视和至关重要的作用。当代吴颐人的肖形印“释迦”(见图十一),从构图上可见其受来楚生影响之大。吴颐人驱使画境入印,使印面婉约空灵。其布局错综有序,于回环中生美感。吴颐人往往于印边缩刻各地岩画,使印文边跋免于单调。此实为构图调整重心所需,非为形式而玩弄蛇足。当代叶青峰的肖形印“释迦文殊普贤”(见图十二),构图与来楚生的“释迦”印如出一辙。但是叶青峰采用阴阳合刻,在点、线、面组合构建上有意眩目,通过强化对比因素而使印面表现形式更加丰富。此印在造型上避虚就实,强化线条粗细、方圆对比,由此形成强烈的视觉冲击力,和前贤之印拉开了很大距离。

笔者研究叶青峰时间不久,临摹过他的几方作品,最深的体会是,叶青峰刻印大刀阔斧,呈现出的刀味让学习者不好临摹控制。叶青峰的“弥勒佛”(见图十三),不加犹豫的刀味下,弥勒佛大肚盘坐、喜笑颜开,很有艺术感染力。笔者临摹叶青峰的“弥勒佛”(见图十四),去除了背后边框,欲让弥勒佛的形象更庄严、气魄更雄伟,但感觉自己所刻整体构图略微有点散。而叶青峰的“弥勒佛”加边框,估计就是出于这方面的考量。

临摹就好像带着镣铐跳舞,在规矩中寻找自由;亦如飞机必须始终飞行在航线上才不会迷航。临摹是个苦差事,若非不断重复性地操作和日积月累、持之以恒,是不会有效果的。临摹看似在练呆板的功夫,但若不进行这方面的积累,断不会有那一刻惊险飞跃的成功。