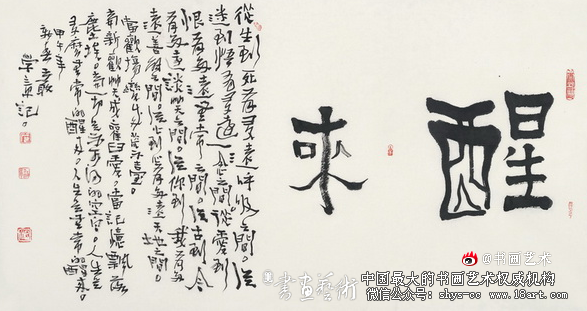

书画艺术:王问草书七言古风卷

柳叶、兰草,抑或螃蟹?

在书法圈中,如果你说不知道严学章,那你一定是个读书、看报少的人,因为严学章实在还是“闹”得有点名气。他经常躲在暗处,看到谁言语有失就放一“冷枪”,与不少名家打过“笔墨官司”。

严学章书法

这“子弹”累积起来竟有二十几万字,编成了厚厚的一本书——《横着走还是竖着走》。他当然不光满足于写些商榷文章,他也勤奋地写字,因为他知道,如果不写字,光写些论写字的文章难免搔不着痒处。其实他是写字在先。六岁时,他就捡了块汉砖撇开两腿在上面练大字,学颜,也学隶。1986年从部队转业到襄樊市文联才跟涂廷多先生学起所谓的书法。

这时他就变得不大“本分”了,不走光明大道——二王、颜、柳,专走偏僻小径,尽找些汉魏的残碑断碣和金农等怪人的字来学,尽学些“脖子扭扭、屁股扭扭”的字,还说那些字有趣。一般人难得一见的汉上大儒吴丈蜀指斥其犯了“路线错误”,让其学平正含蓄的《郑文公》,他却说像跟另人介绍的人搞对象一样,一点感觉都没有,依然我行我素,久而久之,就把字写成了现在这种横七竖八的样子(见附图)。

严学章书法

他这人有点“怪”,别人的书法理论观点他经常反驳,但别人挖苦他书法的话他却照单全收:有人说他的字像螃蟹,他说那就对了,那说明我的书法个性鲜明,不如以后你们就称我的书法为“螃蟹体”吧。襄樊话很像河南话,他说“螃蟹体”三字时“螃”字说得很重,后两字依次降调音量递减,像《张猛龙碑》的一横。

不过也有人称他书法的线条像柳叶、像兰草,他只是笑笑,并不推辞。其实,我也并不觉得他的书法就好上了天。他的字比他人难看多了。但他的字就是他的字,别人没有。不错,许多人学二王、颜、柳,几可乱真,可那又有什么意义呢?我不如直接去看二王、颜、柳法书的高仿真印刷品。就是看这些克绍二王、颜、柳箕裘之辈的作品,我也还是只记得二王、颜、柳,并不记得模仿者。这种抄袭式的作品不要也罢,不如新添一种式样,哪怕它不甚完善。郑板桥的作品就没毛病?我看毛病也不少,如有些笔画很孱弱、不精到,从整体上看也有许多的不协调,但他成功了,他的“六分半书”就像断臂维纳斯一样令人遗憾地成功了。

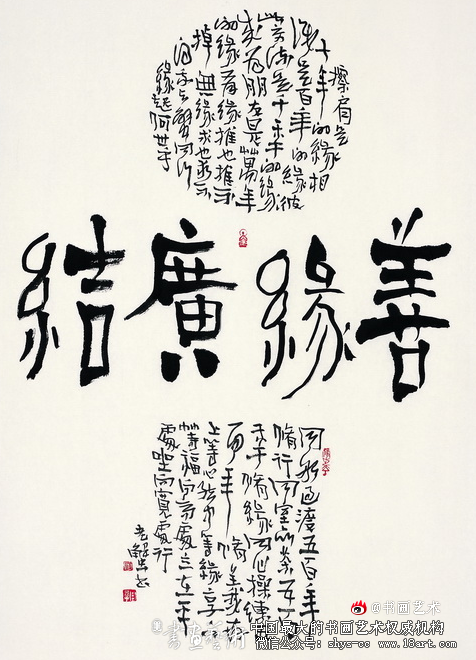

严学章书法

他给后人的审美和启发意义远较那些学二王、颜、柳惟妙惟肖者为大。严学章书法的意义也许就在于此。因为在书法实践中有了越来越多的想法,他就想说出来,于是他就开始不停地写文章,自写自说,也说别人,说着说着就刹不住车了,在《书法报》、《书法研究》等报刊上开了说场,有时说得别人痛,说得别人烦,但在读者心中就有了他特立独行的形象。

严学章书法

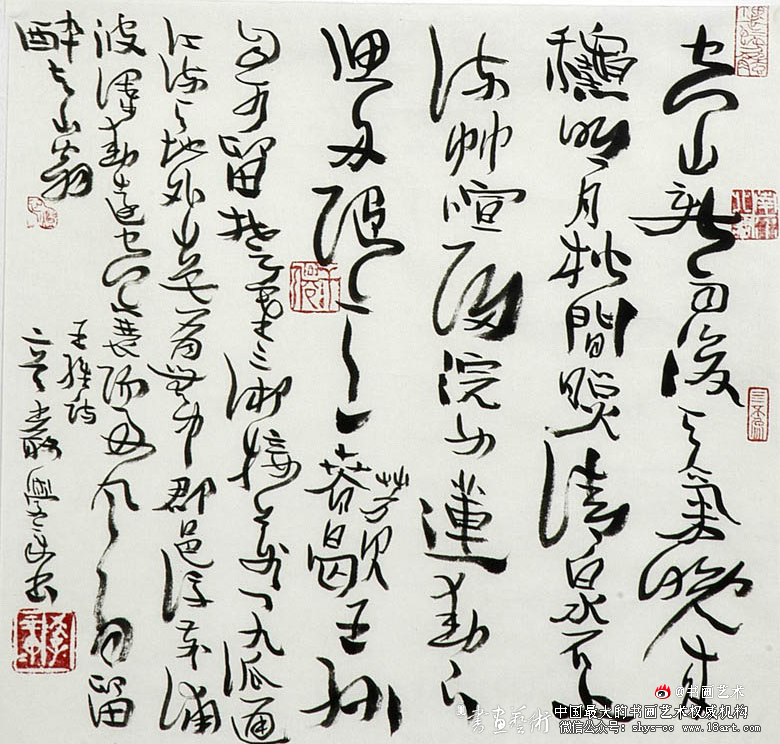

他的书法理论并非人人信服,有人说他是倒骑毛驴,他回答说,我就是倒骑毛驴咋的,倒骑毛驴是古为今用——活脱脱一个书坛斗士形象。我想,也不是他偏爱争论,他之所以抬杠,是因为对方的话的确有漏洞。而且他觉得问题是越争越明,越争越趋正确,就是自己的观点也在争论中逐渐得到修正,并不是与生俱来的正确。

他说他其实是很感激他的论敌的,而且而且,所谓不可不相识,通过打“笔墨官司”,他的很多论敌都成了他最要好的朋友。

最近,这只书坛的“螃蟹”,又带着他的逆向思维“爬”到了皇城根儿,在中国书法艺术研究院扯起了露营的账篷,不知他又要弄出什么水响来。顺便最后再说一句,我是用严学章的逻辑来评他的作品的,因为他自己的言语、行为足以阐释他的书法。言多语失,我退场了。(附图均为严学章书法作品)