书画展览:詹庚西及其花鸟画艺术

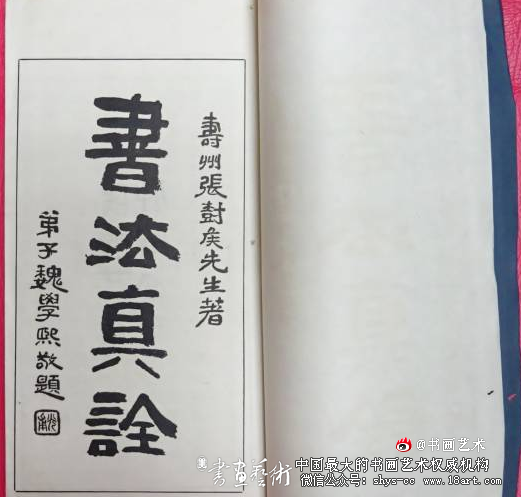

关于《书法真诠》的批评(上)

采取“印象式批评”,必然导致批评的平面化。在“平面化批评”面前,读者只能看到作者“一二三四”地罗列所要批评的现象,而且这种罗列还近乎平均使用力量,没有重点与非重点之分。《书法真诠》“恶札”章批评了从“庸腐气”到“摊谷为字,以笔勾之”的九种恶札表现。这九种表现,在作者看来,都是“同样级别”的可恶,因而基本上都给予了同样多的笔墨。至于何种表现危害性最大,必须花最大的力气去改变它,或何种表现虽有危害性,但只需让人们心中明白即可,作者则从未予以考虑。

除不分重点与非重点外,平面化的再一个突出表现是不见“原因分析”与“影响分析”。所谓“原因分析”,即是尽可能深刻地挖掘“恶札”现象产生的历史根源、社会根源与主体根源等。只有把这些根源解剖透彻,才可让读者警醒,从源头上杜绝“恶札”现象之生成。至于“影响分析”,则要求对“恶札”现象的当下或长远影响作准确把握和预测,使读者更加理性地认识到“恶札”是如何之“恶”,“恶札”又是如何干扰正常的书法创作、阻碍正常的书法发展,从而把自己的努力目标调正,彻底消除自己滑向制造“恶札”歧途的可能性。

《书法真诠》“恶札”章对列举的九种批评对象,没有一种进行过“原因分析”与“影响分析”。是不是因为九种批评对象本来就没有一种值得进行“原因分析”与“影响分析”呢?事实并非如此。我们以为,只要作者主观上想进行“原因分析”与“影响分析”,每一种批评对象就都能发掘出它的产生根源并描述出它的严重后果。

当然,考虑到文本结构必须详略搭配,对九种批评对象都给予同一模式的“原因分析”与“影响分析”亦应回避,但至少该选择其中一至三种进行“原因分析”与“影响分析”。如果连一种“原因分析”与“影响分析”都不见,那我们只能遗憾地指出,作者对批评的对象,在认识上尚未达到清晰、完整与深刻的程度,而仍然停留于“大致如此”的模糊阶段。

以“飞白书”为例,《书法真诠》作者不仅作了简单化的理解,即“始以为即行草书之渴笔”,而且重复(也许是无意的)了北宋黄伯思《东观余论》中的观点———“后乃知其以木片蘸墨,勉强书之”。其实,关于“飞白书”的由来及其特征,古人早就作了极翔实的记载与描述,《书法真诠》作者只要耐心地读一读,就不会得出“不知所由来,或谓始于蔡邕,究难证实,恐系托名”的结论来。

古人清楚地告诉我们,早在东汉熹平年间,大书法家蔡邕在鸿都门那里,看到“役人以垩帚成字”,深受启迪,回家后便创出“飞白书”。

其后,“汉末魏初,并以题署宫阙”,“王羲之、王献之并造其极”,鲍照“用毫笔乃能成字”,“子云乃以篆文为之,雅合帝意”,唐太宗等“有毫笔点扫浓淡之势”,“欧阳询得焉”,唐玄度“用毫笔作”,蔡忠惠“亦能之”,陈奕禧“奋志大书,自用师心”,代代相传、薪火不绝———这是“飞白书”的由来及流传。关于“飞白书”的书体特征,王隐、王愔认为是“变楷制也”,王僧虔认为是“八分之轻者”,张怀瓘认为是“创法于八分,穷微于小篆”,黄伯思认为“全用草法,正与古背驰矣”、“全用楷法”方是正宗……这些,显然说明“飞白书”是一种非主流的“边缘”书体,它与“楷制”、“楷法”、“八分”与“小篆”等都有瓜葛,主要特征在于:线条丝丝露白,得虚灵之意;结体宛转舒展,呈飞动之势。关于“飞白书”的书写工具,黄伯思极力主张用“毫笔乃能成字”、“若不用毫笔书之,则不能若此”、“正用毫笔作”、“皆有毫笔点扫浓淡之势”、“非便用垩帚,盖用笔效之而已”、“今人便谓所用木笔为垩帚,谬矣”。

这里对“飞白书”的书写工具作了限定,意在警告人们不要走进工具使用之误区。同时,这也揭示了《书法真诠》“恶札”章所批评的“以木片蘸墨,勉强书之”现象的较早源头:早在北宋年间就有了,不然黄伯思何以会在文中加以“谬矣”之指斥呢?现在要回答的问题是:“以木片蘸墨,勉强书之”的现象在北宋年间就有了,而且还受到黄伯思的指斥,而为什么到《书法真诠》成书之际还依然存在呢?我们想,原因很简单,那就是用“毫笔”作“飞白书”的技巧难度远远大于用“木片”(或“木笔”)作“飞白书”。

对那些不愿下苦功又急于求成的人来说,当然会弃“毫笔”而取“木片”(或“木笔”)。这种现象,一如那些为偷懒而截去毫端用秃笔作铁线篆之举。要言之,是懒汉思想导致了“以木片蘸墨,勉强书之”现象的产生。明白了这一道理,我们即可有针对性地劝说学书者先从练习控制“毫笔”入手,来进行“飞白书”的临仿与创作。

至于“以木片蘸墨,勉强书之”现象的现实影响,则在于此举易对学书者产生误导,丢掉书法必须用“毫笔”进行创作的本质规定,把书法创作引向死胡同,从而阻碍书法的正常发展。而这一“影响分析”一旦为广大学书者所接受,他们就会切实感到“以木片蘸墨,勉强书之”是要不得的,必须坚决远离之、批判之。(中)