书画作品:记内蒙古画家彭义华

不循常理的“写意”之作

与徐渭并称“青藤白阳”的陈淳,其书风与徐渭也有许多相似之处:放荡不羁的书法取向、不拘成法的自我革新、不循常理的大胆创造……凡此种种,使得陈淳的书法,无论是在风格上,还是在整体的趣味上,抑或在体察、表现内心深处的感悟方面,都是“闲抛闲掷野藤中”的超然洒脱和“天然去雕饰”的通达。从书法理论上阐释这种境界,也许是其对书法意味的另一种理解,而非书家本人的刻意追求或有意表现。但无论如何,我们都不会否认,是不同凡俗的明睿、独特、新见等等成就了陈淳独树一帜的书法理念和书法实践。他的书法实践,使得明代书坛在那个特定的历史时期一改平稳、秀丽、俊雅的书风,因而从一定程度上促进了明代书法艺术的新发展。

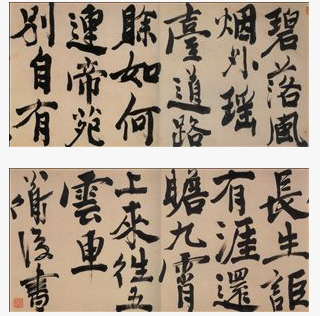

我们这里欣赏到的是南京博物院所藏陈淳的行楷《自咏诗卷》(文右附图均为作品局部)。此卷为纸本,纵34.8厘米,横386.3厘米。端详此幅作品,给人的第一印象就是“粗线条”———不求细微的精确,不在细节上体现韵味。所以,此幅作品整体的风格是豪放旷达的,完全不拘泥于点画用笔、结体取势以及章法布局的规则和法度,只是直抒胸臆地自由表达,可谓是成于胸臆、达于胸臆的笔墨挥洒。

首先从点画用笔看,这幅作品的点画较少遵循既有的书法法则,甚至有“任笔为体,聚墨成形”的“嫌疑”。例如作品中的“道”、“比”、“驾”、“翠”、“月”、“天”、“玉”、“大”等字,写得非常潦草、随意,以至于有些出人意料。在用笔上,陈淳极少按照起笔、行笔、收笔这样成型的模式去运作,而是不求起笔的形制和内敛,不求行笔的含而不露、寓丰腴于笔形,不求收笔的跌宕、沉稳、俏丽或含蓄,仅仅是遵循内心既定的规则,大刀阔斧地完成自己的笔墨轨迹。比如整幅作品的横画几乎是一个模样:大侧锋起笔,扁平锋行笔,不加修饰地侧锋收笔,而且往往不求笔形的变化和多样之美,只是简单地完成整个行笔过程。更有一些笔画写得非常“另类”,如作品中的“台”、“帝”、“家”、“窗”、“云”、“霞”等字的“冖”或“宀”,“何”、“别”、“比”、“洞”、“丹”、“静”、“霄”等字的钩画、提画或挑画,几乎都是不露锋芒的墨点,有的只是留有行笔的方向,很少有规范的出锋笔形。在这幅作品中,对于入笔的用笔更是随意,大都尖锋入笔,落纸便行,给人以急急忙忙的感觉。

从结体取势上看,这幅作品结体上略显松散,不是严格的内紧外松式结体,有宽博跌宕之感。有些字的结体更是不求均衡,不求对称,不以四平八稳体现方块字的沉雄劲健,整体上都是错落的、不均匀的、不小巧玲珑的、不典雅可人的。

在章法布局上,陈淳不以长卷的常法取胜,而是自由摆布、自由组合,呈现出山野百花盛开的景象,倒也显得烂漫不群。

综合以上关于陈淳此幅作品表现的阐释,笔者揣摩陈淳书法的意味和取向,大体可以归结为:重大处,不求细小的雅致;重气度,不求笔墨的精准。这种风格,从书法艺术本身来看,对体现表现力、感染力方面是不可或缺的。但是,书法艺术的真实魅力不仅仅是一时的情感宣泄,更重要的是要体现书法理性的光芒,即笔墨规律的精准把握和艺术化的展现。因此,后世习书者效陈淳者少,效王羲之、王献之、怀素者众。客观地讲,这既是对陈淳书法艺术个性化探索的肯定,同时也是对书法艺术传承规律的群众性认可。

陈淳(1483—1544),字道复,后以字行,改字复甫,自号白阳山人。长洲(今江苏苏州)人。擅画工书,又于经学、古文、诗词用功颇深。其书工行草,画擅意笔山水、花卉。初从文徵明学书画。文师每笑谓:“吾于道复仅举业师耳,其书画自有门径。”其画避开文氏清俊、圆润的体格,而刻意于笔、气、势间着力,创为天真、放纵的自家面目。关于其书法,早期楷书、篆书功底很扎实,楷书以侧取势,篆书潇洒清劲,从文徴明处取法并不多。其行草书颇受其画风影响,用笔恣纵老健。明人王世懋称其“晚好李怀琳、杨凝式书,率意纵笔,……而临池字尤重其体骨”。