书画作品:于希宁玉兰图

浅谈王祥之和他的行草书

艺术是和科学一样伟大的学科,其最本质的喜悦存在于不断的发现中。戊子年的春天,王祥之先生以一贯沉静的口气对我说,他想把行草书再细致地梳理一下。在接下来的一年里,在这个国家大悲大喜的山河岁月中,我开始收到他飞舞茁壮的尺牍。

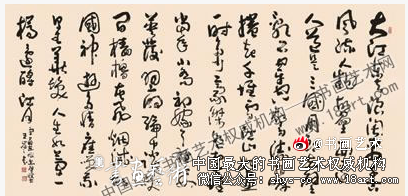

王祥之的书法作品

王祥之的书法作品

这些尺牍记录着他的发现———“傅山的‘宁支离,毋安排’,应该是指草书而不是泛指书法。楷书、隶书不要‘安排’不行,而草书若‘安排’就容易趋于呆板。‘支离’恰是草书的表现手法,‘支离’是更高层面的‘安排’,使其支离才能贯气,才能浑然一体”;记录着他的追求———“我在努力追求奇险流动”;“行书当有汉隶、简帛之气,要古朴灵动、文雅清奇,用笔以瘦健为上。它与草书的雄健奔放形成鲜明的对比”;记录着他思索与实践后明晰的见解———“所以我断定,从孙过庭《书谱》到怀素《自叙帖》,还当有一个跨越”……

这掷地有声的话语,是在自我的宏大背景下,在独立思考和实践中确定的见解。在保守的古典主义和漂浮的现代书风中,思考沦陷于流行。这种流行或以“二王”的浅化面目出现,或以时代的狂躁为本征。而王祥之这位出身军旅的老书法家,因为自我沉甸甸的坚定信仰,在对汉唐博大精神的把握中,在对民族文化做出了切实的贡献之后,又一次在历史主流语境的梳理中,注目于汉人的沉着和古质、大唐的博大和骄傲。他认为,书法史上,孙过庭书风只体现出对晋人纯粹的继承和向往,而简帛书中的天真率意,以及张旭、怀素书写之中所拥有的烂漫情怀,才真正拂响了大汉、大唐的琴弦。当我们将这样的话语和创作置于当代语境之中时,我们发现,其存在的意义就不再仅仅从属于个体了。

今天的书法走向构建还是消解?在我看来,破和立永远处于动态状况中。但当今天的书法已经暧昧到千人一面时,已经沦落为玩物和粉饰工具时,精神已普遍矮化、几不见精神时,构建的迫切需要已经呼之欲出。王祥之不是明晰的理论家,但他是勇于承担的实践者,他是以生命浇灌艺术的专注者,他在自己关注的领域总要有清晰飞扬的自我存在。如果说他隶书中的自我、行书中的自我从大汉出发,那么他草书的行程则是从大唐开始的。无需理由,无需言说,其起而行中包含着浑莽的喜悦。

汉人的简帛世界、唐人的草书世界是浪漫的世界,也是激情放旷的世界。他看到了古典,但是古典不足以承载发现中的喜悦。当我从电话中听到祥之先生滔滔不绝地言说这发现中的喜悦时,我想这位不擅言辞的长者正在推开崭新的艺术宫殿的大门。形骸的改变、理性的推求从来并非不重要,但也从来并非艺术的核心。艺术的核心在哪里?在发现的喜悦中!对于一位已经进入高层面的作者来说,他的艺术风格不会拥有彻头彻尾的改变。但就是那样的风神,那样不易体察的细微的变化,才是艺术和模式的区别。在祥之先生一次次见示的行草书作品中,我所感受到的核心,是书写中生命发现的狂喜。这狂喜足以冲破琐细的趣味、保守的章法,而和大时代的浪漫精神融会。在这样的书写中,他成为大时代的知音。

晋人内敛的自由,其本质意义在于坚守自我的内心,不为那漆黑世界所奴役。这当中包含着高贵的精神。今日之人丧失内心需要,逢迎美盲世界奴婢状的献媚书写,又何来颜面说出“我是晋人正统”这样的话语呢!在汉唐浩浩荡荡的书写中,书家的心扉是敞开来面向世界的。而今天的书家,是否也具备着敞开心扉拥抱世界的可能?悲观主义和乐观主义的结论并不相同。不过对于从贫瘠的岁月走到今天的祥之先生来说,他热望于自我的发光,他的书写是开放的、发散的。这一切在他的篆、隶作品中得到证明,现在更在他的行草书中得到证明。

热血的人生是永远热血的人生,绝不至于半途冷却。而祥之先生的人生,是安静的、内敛的乃至接近于枯寂的,任何时髦的场所都找不到他的身影。他的力量,像罅隙中的泉流,慢慢汇集于共同的方向,终于在书写中有巨浪翻腾。理性的、秩序的表象需要艺术的压力来摧毁,生命的流量才是行草书最本质的灵魂———他的书写终于在奇险的完整世界中抵达又一重高峰。

生命存在着背景。篆、隶的深沉羁绊着他的奔跑,从张旭、怀素到王铎的节奏、章法也是注定的镣铐。也正是这一切压力,过滤着他笔底行草书的杂质,驱使着他走向皈依。一点一滴的怀疑都足以令书写崩溃,都足以令前面漫长的行进了无意义。但是这位纯净、温厚的长者,在思索和实践中愈加坚定,无法怀疑。行草书也许从来不是他的根本目的,而对自我内在责任的固守、对自我心潮的忠实记录与践行才是他自我存在的意义所在。他攀登上去,因为只有那样铺天盖地的激情和喜悦,方足以表达他于生命的翻山越岭中、于自我的主流文化责任完成中看到的那一重天。其“奇险流动”中畅然抵达的,是“气息一统,缠绵萦绕,痛快淋漓,要像瀑布一样一泻而不可收”的自由!