潍坊河湖文化书画摄影优秀作品展开展

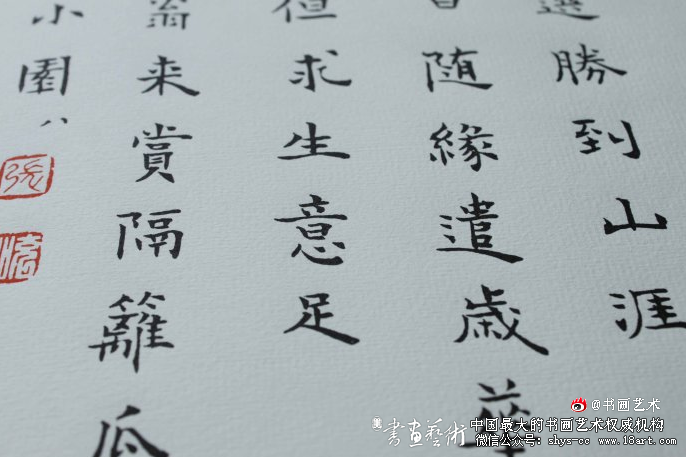

岁月不减寸草晖 ,张允和

甲申金秋,时年九十有一的张充和先生,负五十件毕生创作的书画精品,在京华和姑苏举办了书画展。前者北京大学是她求学、执教和结识夫君傅汉思(Hans H.Frankei)的福地,后者九如巷是孕育她花季的故里。画展是以民间形式举办的,尽管充和先生及其亲属都力求低调,只不过是作为向家乡父老作次汇报而已,还是引起大小媒体的热情关注。某大报竟以《张充和:这样的老太太世间不会再有》为题赫然于版面,颇有点绝版绝唱之味道。或有人以为有夸饰之嫌,连充和先生本人都不以为然;而在笔者看来,此说似不无道理。

张充和出生于书香门第。曾祖张树声任晚清大官,乃父张冀牖(吉友)是著名的民国教育家,上世纪二十年代在苏州创办乐益女中,倡导新式教育,饮誉一时。元、允、兆、充姐妹4人,个个兰心蕙质,嫁给了四位名人:昆曲名角顾传玠、语言学家周有光、文学家沈从文和美籍德裔汉学家傅汉思。四姐妹都才华横溢,尤以四妹为最。张充和工诗词,擅书法,会丹青,尤长昆曲,通音律,能度曲。50多年来,在美国耶鲁、哈佛等20多所大学教授昆曲和书法,弘扬中国传统文化,孜孜不倦。

“十分冷淡存知己”

笔者有幸与张氏家族有较密的过从。我对充和先生的印象是,她的姿容是典型的小家碧玉,而气质神韵却是大家风范。书画展上她的《仕女图》引人注目,因那画作上有章士钊、沈尹默等名流题词,以及充和先生70寿诞时书的一副对联:“十分冷淡存知己,一曲微茫度此生”。我揣度这是她人生哲学的真实写照,而我最感兴趣的是,该画有个失而复得的传奇故事。

“十分冷淡存知己”,冷者,静也;淡者,漠也。那是一种以文会友,以德为邻的处世法则,属于君子之交淡如水的那种,属于友不在多,珍在精、贵在亲的那种。他与郑肇经(字权伯,号泉白)先生的情谊就堪称这一种。

《仕女图》原为郑肇经先生收藏。郑肇经是我国第一批留德博士,水利专家。抗战时期他是重庆水利实验处负责人,长张充和20岁的父执辈。因两人都喜翰墨丹青并擅诗词,遂结成亦师亦友的忘年交。1944年,张充和尚待字闺中,供职于教育部,常到沙坪坝郑肇经办公室讨教、玩耍。某次去时,郑不在。张充和便信手用办公桌上的纸墨作画。画意是沈尹默的小诗“四弦拨尽情难尽,意虽无声胜有声。今古悲欢终了了,为谁合眼想平生。”张充和用工笔刚画好仕女的眼线,加眉鼻口时,见主人回来了,怕长辈笑话她,忙害羞地将画稿塞进纸篓,被郑肇经止住。郑先生展读画稿,大加赞赏,“强迫”张充和画完。“凭着他指指点点将头画成”,因有事,张充和掷笔扭头要走,硬又被郑肇经拦住。张充和只得以几条虚线画毕仕女的身子和琵琶,并抄了沈尹默的诗及落款,交差。“真是虎头蛇尾,就算头是工笔,身是写意。琵琶弦子全是断的,叫她怎么弹呢?”张充和撒娇说:“我老师不是说‘意虽无声胜有声’吗?”一溜烟跑了。后来,郑肇经请章士钊、沈尹默、汪东、乔大壮等名流题词,装裱收藏。并翻拍成照片赠张充和留念。

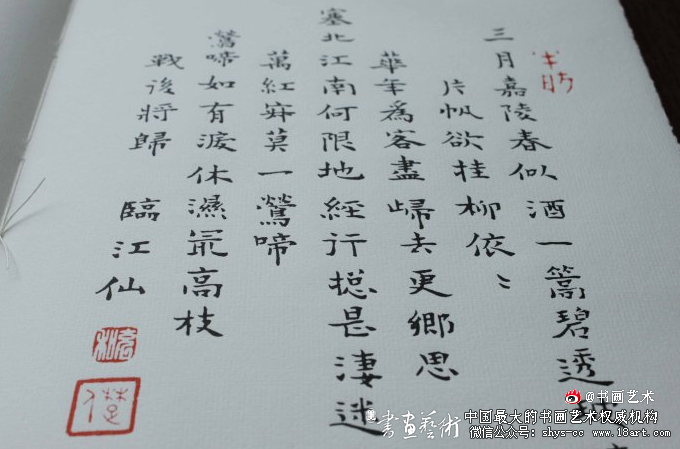

张充和于1949年侨居美国。两人音讯杳然。暌违30年后,郑肇经始与张充和有音问。郑在致张的信中叹息:“十年动乱中,我所有的文物图书及字画等荡然无存。你写的字和画的仕女轴、图章,当然同归于尽。”他请张充和将《仕女图》照片复制一份给他,并希望写首小诗“什袭珍藏”,同时希望有生之年能晤聚。郑肇经对旧情的眷念,使张充和十分感动。她将《仕女图》照片放大,并作3首小令赠之。其诗作之一《菩萨蛮》云:画上群贤掩墓草,天涯人亦从容老。

渺渺去来鸿,云山几万重。题痕留俊语,一卷知何所。合眼画中人,朱施才半唇。

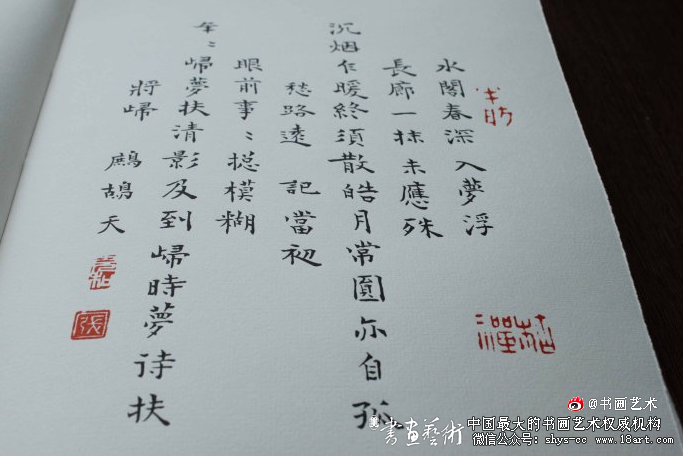

1983年,张充和作离国后首次回归之旅,专程赴南京拜访郑肇经。时郑已垂垂老矣,夫人亦已过世。他拿出珍藏的《仕女图》照片,凄楚地说:“这上面人物,只剩我们两人了。”郑肇经90华诞,张充和不忘吟诗以贺:

百战洪流百劫身,衡庐闭户独知津。慧深才重成三立,如此江山如此人。

1989年郑肇经灵归道山。戏剧性的是1991年《仕女图》浮出水面,出现在苏州的书画拍卖会上。张充和获知,喜不自胜,委托苏州的四弟寰和拍下。物归原主,张充和百感交集,动情地说:“此时如泉白(肇经)还在,我是一定还他。因为他一再提到,一再思念那画上的朋友,一再要我珍重那个时期相聚的情景,一再要我写此回忆录。”面对这幅失而复得的《仕女图》,有朋友提请张充和题诗以记。张充和说:“我的喉头哽哽的,心头重重的。”高山流水,知音已无。她实在不忍作“我向花间拂素琴,一弹三叹为伤心”的苦吟了。

张充和和黄裳还有一段书翰佳话。

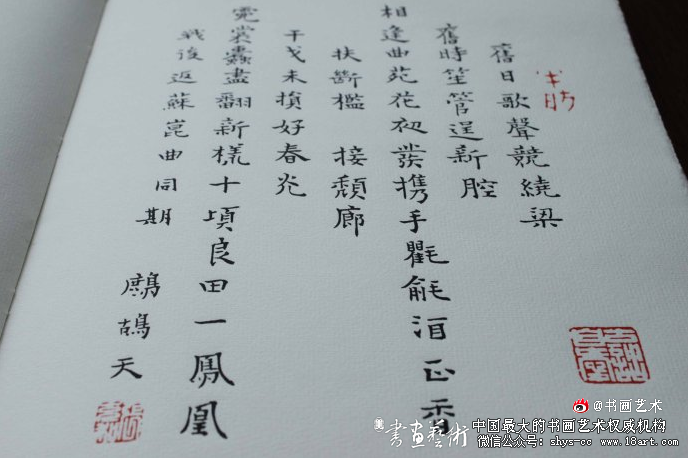

黄裳先生素喜收藏名家手迹。曾收藏沈从文赠的长幅,右下方题记云“霁清轩中三人同书”。此三人是沈从文、张充和及杨振声。黄裳最欣赏张充和,旋托请靳以向张讨字。兵荒岁月,山阻水隔,岂能遂愿?一晃三十载,两人早将此事淡忘。1982年诗人卞之琳访美见到张充和,言及故雨旧事。张充和翻检出当年靳以代黄裳求字的信,旧情拥怀,马上践约,为黄裳书《归去来辞》,并附言示愧:“附上拙书一幅,想来你已忘记此事,因靳以四九年的信尚在,非了此心愿不可……”君子一言,三十年不忘一追。黄裳睹物思人,感慨张充和的诚信,特写《宿诺》一文,纪念这一温馨往事。更令黄裳铭感的是,1983年张充和回中国探亲,在沪上与黄裳晤叙,齿及名人墨宝时,黄裳哀叹他本有一幅胡适题款的条幅,在“文革”中怕惹是非,将其毁了。言者无意,听者有心。张充和返美后,竟割爱将胡适题赠他们夫妇的一幅“清江引”寄赠,以慰友人。

更富喜剧的是,就是这幅“清江引”,“引”导我结识了张充和先生。

2000年春,南京市的文物市场,显现胡适赠张充和伉俪的“清江引”:“若还与他相见时,道个真传示,不是不修书,不是无才思,绕清江买不得天样纸。”笔者学识浅陋,自作聪明,得意为“捡漏”获宝。为了求证,经允和先生介绍,请充和先生本人鉴定。充和先生书两页蝇头长函为我指点迷津,不仅指出我得的那幅手迹是赝品,而且细述伪在何处,以及胡适书写此条幅的始末。令我做梦也想不到的是,她书一幅姜夔的词《一萼红》赠我。

“一曲微茫度此生”

“一曲微茫度此生”,说这是张充和的自况也好,自谦也罢,不外乎是她宁静、平和的写照。她虽没有“巾帼不让须眉”那种豪情,但她用诗词、书画、昆曲书写了自己多姿多彩的一生。

张充和的人生经历与3个姐姐不同。襁褓中的她便过继给二祖母当孙女,直到15岁时二祖母去世,她才承欢父母膝下,生活在10个兄弟姐妹的大家庭中。二祖母是李鸿章的侄女,对张充和十分疼爱,延聘吴昌硕的弟子、考古学家朱谟钦当家庭教师,每日早上八点到晚上五点,教古文,习字,“他教得非常好,用新的学习方法教旧知识,而且总是告诉我不要学他。”良好的启蒙教育,为张充和日后的深厚古文学修养奠定了基石。她初中在苏州的乐益女中,高中先在上海的务本中学,后转光华试验中学。报考北大时,怕考不取给张家丢脸,易名张旋。在5所大学联考时,张旋以国文成绩第一,算学成绩零分,“马马虎虎”被北大国文系录取。其间,一段时日因病回苏州休养;一段时日曾因《中央日报》的储安平留英,由她接手编报纸副刊《贡献》,此时,她发表不少诗词和散文,文字典雅、清新,而充和自视“是些破东西”。抗战爆发后,张充和到昆明,与朱自清、沈从文诸先生一道编教科书,结识唐兰、马衡、闻一多等时贤俊彦。1940年张充和转往重庆,供职教育部音乐教育委员会,拜识一大批文化名人,成为书法家沈尹默的弟子。工作之余,她还参加劳军演出。抗战胜利后,她在北大教授昆曲和书法,并结识在西语系执教的美籍学者傅汉思。婚后赴美定居。六十年代初,张充和随夫君在耶鲁大学美术学院教授中国书法和昆剧。张充和戏说她的美国学生“弟子三千皆白丁”。他们把学书法当画画,但在“画”中加深了对博大精深的中国传统文化的了解。

昆曲是中国的百戏之祖。张充和自幼习昆曲并有研究,造诣极深。她先后在美国、加拿大、法国和港台等23所大学以及各种学术场合讲授、示范演出昆曲,包括耶鲁、哈佛、普林斯顿和芝加哥大学等世界名校。在北美大学校园她播下的昆曲的种子已萌发。耶鲁大学她教的研究生宣立敦,悟性好,能与张充和同台演出昆曲《学堂》,赢得满堂彩。宣立敦在拜访沈从文时幽默地说:“在台下,充和是我的老师,在台上她是我的学生。”逗得沈从文哈哈大笑。张充和的昆剧演出使美国人对昆剧的优美感到震撼,尤令张充和感到欣慰的是,其中有四个师从她学昆曲的高足,在促成昆曲被联合国科教文组织列为“人类口头和非物质遗产代表作”一事上,立下了汗马功劳。

张充和在美国宣扬曲事是艰难的。“孤军作战,实打实地一个人战斗。”后来才有语言学家李方桂等人加盟。最初,没有笛师配合,张充和自己先将笛音录好,备唱时放送。示范演出时麻烦更大,没有人会为她梳大头,她就因陋就简,自己动手,先做好“软大头”,自己剪贴片,用游泳用的紧橡皮帽吊眉。她还心传口授,精心培养自己的幼女傅爱玛学习昆曲。一开始,小爱玛对昆曲没兴趣,不想学。女儿爱吃陈皮梅,她就用陈皮梅作“诱饵”,唱一支曲子,给一个陈皮梅。还真的“立竿见影”。充和还教女儿吹笛子。经她的调教,傅爱玛9岁便登台演出。有时母女俩同时登台演“双簧”,或你唱我吹,或我吹你唱,趣味无穷。

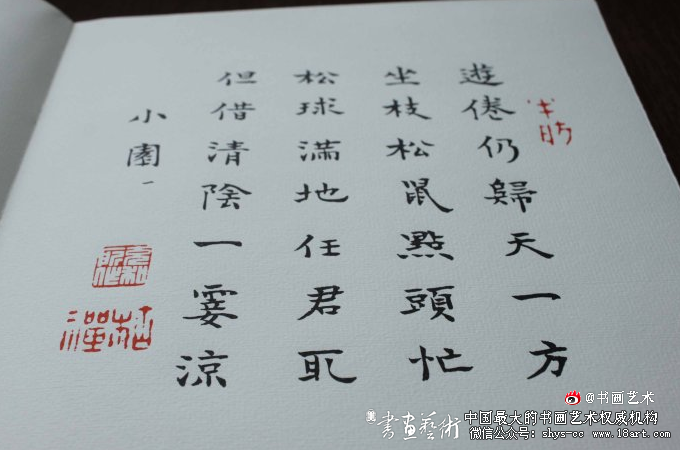

2004年10月,张充和回苏州老家小住,不忘重温儿梦,以拍曲为乐。笔者仰慕,专事拜访,得缘耳闻目睹她拍曲时的风采。在她的书画展上,别有情趣的是还展出一幅红黑相间、横竖相交的昆曲工尺谱。

张充和的诗词堪称一流。她为沈从文书的诔文是“不折不从,亦慈亦让;星斗其文,赤子其人。”聊见功夫之一斑。张充和十分洒脱,说:“我写东西留不住,谁碰上就拿去发表了。”新千年,她的一位美国学生,为她出版了一本名为《桃花鱼》的诗词集,汉英对照,译文是由老伴傅汉思译。宣纸套红印刷,手工线装,古色古香,酷似真迹,只印了一百本。

梁实秋说“张充和多才多艺”;沈尹默说张充和的书法是“明人学晋人字”;波士顿大学白谦慎教授说:“她的书法,一如其为人与修养,清淡之中,还有一种高雅气质。而这种气质在现代社会中越来越少了。”欧阳中石认为:“她不是一般意义上的书家,而是一位学者。无论字、画、诗以及昆曲,都是上乘,很难得。她一贯保持原有的风范,格调极高。像昆曲,她唱的都是真正的、没有改动过的。书法上的行书、章草非常精到,尤其章草极雅,在那个时代已是佼佼者。”而张充和2001年6月8日致笔者的信中却说:“我的字是‘山中无老虎,猴子称大王’,在美国还算一个,在中国就算不得了。”2004年10月3日在苏州画展开幕式上,张充和语惊四座:“我写字、画画、唱昆曲、做诗、种花养草,都是玩玩,从来不想拿出来给人家展览啊,给人家看。”(笔者获知她这次回国办画展,是应白谦慎教授多次请求才首肯的)她用一句话总结了她的一生“我这辈子就是玩!”

落花无言,人淡如菊。