书画展览:詹庚西及其花鸟画艺术

曾默躬的印艺

距大师还差一步——关于曾默躬的印艺

印坛对川籍印人曾默躬的初步认识,来源于他的学生张正恒发表在1994年第2期《中国书法》上的那篇《印艺臻化境涵盖古与今——介绍曾默躬老师的印艺》。

在此之前,正如张氏所言:“对这位被埋没的艺术大师,世人知之者绝少。”

据介绍,曾默躬(1880—1961),又称墨公、默居士,四川成都人,解放前以行医为主业,著医论医案数十卷;旁涉诗文、书法、绘画、篆刻、鉴别;存世自拓印谱三卷,收印章382方。新中国成立后,他供职于四川省文史馆。关于曾默躬的印艺,继而又有邓代昆发表在2004年第1期《篆刻》上的《匠大不斫自然为归——艺林巨子曾默躬的印艺》一文。

该文对曾默躬的篆刻大加推崇,誉词多多。其中,张、邓二人皆提到齐白石弟子罗祥止对曾默躬的评说,谓:“齐白石刻印有时还翻《六书通》,他刻印从不看《六书通》,只是略作思考,随手而刻,布局走刀在印面上随机应变,任其自然,这一点吴昌硕、齐白石都难以做到的。”二人于文中强调此事,颇有将曾氏与吴、齐比肩的意思。

笔者以为,这种以刻印打不打印稿来判断孰高孰低的认识,显然是偏颇的,值得商榷。作为一名篆刻家,如果能熟知“六书”,不把文字刻错,当然是一件好事。然而,刻好印章,并不取决于一个印人是否能熟知“六书”。吴昌硕、齐白石都刻错过字,但这并不影响他们作为篆刻大师的地位。弄懂了文字学,即便把文字学著作背得滚瓜烂熟,也并不能保证就理解了篆书的精义,更不必说掌握刻印的诸多技巧了。

文字学家完全可以不打印稿而不刻错文字,但刻出的印章水平如何,恐怕就不好说了。刻印打不打印稿,大多是印人个体的一种创作习惯,而不是衡量印人水平谁高谁低的一个尺度标准。笔者刻印也常不作印稿,涂黑了印面,下刀即刻,能由此说我的水平就比吴昌硕、齐白石高吗?显然不能。

因此,曾默躬不作印稿刻印,并不能说明他的刻水平一定比吴昌硕、齐白石要高,只能证明他的文字学功底较深而已。关于曾默躬的篆刻成就,当年齐白石在题《门人罗祥止印谱》中就有过评语:“今之刻印者,唯有曾默躬删除古人一切习气而自立,……成都曾默躬为余神交友。”

这里的所谓“删除古人一切习气”,是指摒弃传统印章中那些毫无生气的陈旧作风,而非拒绝对优秀传统的汲取。齐白石并不认识曾默躬,曾氏不守成法的篆刻创新,正暗合齐白石的艺术理念与兴趣,所以他说“为余神交友”。观曾默躬的篆刻,应该说确有新面,其艺术个性在民国时期的印坛上与众不同。

以笔者之见,他显然还有不够成熟的一面,譬如在个人整体艺术风格的确立上,尚不能十分的坚定和统一,粗放的刀笔下,意韵有所流失,而这恐怕是他个人整体艺术修养不够留下的一种无奈。

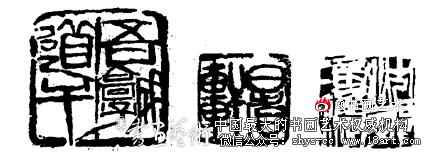

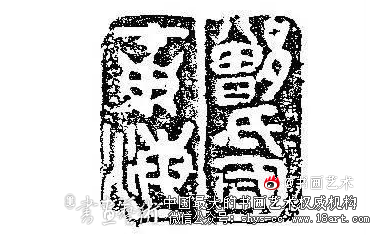

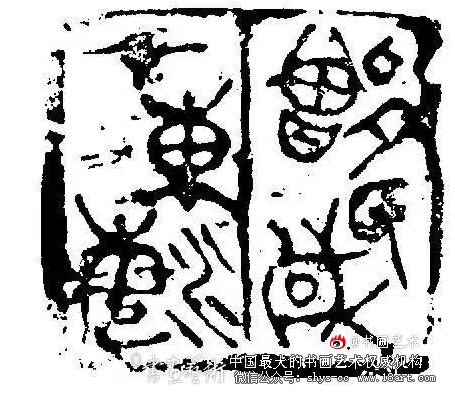

其实不必细察精审也可看出,曾氏的篆刻是明显受到吴昌硕、齐白石影响的,譬如“吾道干城”(见图一)、“天闲万马是吾师”、“蠹鱼三食神仙字”、“元气浑仑”几方印,在结篆和用刀上都有受白石老人的感染的痕迹;而“日省轩”(见图二)、“所学在儒墨道释之间”,又带有吴昌硕沉着朴茂的遗风;“沉浸浓郁”(见图三)、“尘垢秕糠陶铸尧舜”、“肯辜负双老断机山荆举案”一类印,倒是曾氏纯粹的自家风格,密乱的文字布局和斑驳狂肆的用刀,显得十分异类。以第一流篆刻家的水准要求曾默躬,他与吴昌硕、齐白石还有相当的距离。即便和陈衡恪、钱瘦铁、来楚生这样次一流的印家相比,曾默躬也是稍逊一筹的。

另外,曾默躬的书法,虽有笔墨功力,然创新成分不多,尤其没有自成风范的篆书,更无法与吴昌硕、齐白石比肩了。

曾默躬的艺术被埋没多年,自然和他的矜负其印、秘不示人有着很大关系;而印章公布于世以后,尽管有张、邓文章的积极推介,但尚不能在印坛引起特别的关注,恐怕也与他印章的品质不无关系了吧。艺术之道,见仁见智,难同共识;笔者所谓,也只是一家之见。