古玩百科:杜军书画

风骨清妙谁人赏

清代初期,因康熙帝推崇董其昌书法,天下士人翕然从之。笪重光、姜宸英、汪士鋐、何焯“四大家”皆取径董其昌,足见董氏对清初书坛影响之巨。王文治承“清初四大家”之风,是乾隆时期董其昌书风的积极推动者和实践者,也是清代“帖派”书家的代表人物。

王文治(1730—1802)字禹卿,号梦楼。江苏丹徒(今镇江)人。少负奇志,以诗歌、书法闻名于时。乾隆三十五年(1770)探花,官至翰林院编修、侍读。著有《梦楼诗集》、《论书绝句三十首》、《快雨堂题跋》等。

王文治书法取法于董其昌,后人多有论述。吴修《昭代尺牍小传》云:“梦楼书秀逸天成,得董华亭神髓。”王氏曾孙王堃说:“先曾大父梦楼公,书深得‘二王’神髓,复肆力李云麾、米海岳,晚年超脱,直逼董香光,人所不能学者。”(《王梦楼自书快雨堂诗稿跋》)王文治本人亦在论述和实践上证明了这一点。他在《论书绝句》中论董其昌书云:“书家神品董华亭,楮墨空元透性灵。除却平原俱俱避席,同时何必说张邢。”可谓评价极高了。在王氏专门论述书画的《快雨堂题跋》中,有17处是直接为董其昌书法题跋,4处为董氏的画题跋;在对其他书家书作的鉴藏过程中,也或多或少参考了董其昌的理论,甚至完全按照董氏的思想和语言来评价历代书法。王氏对董其昌书法之崇敬于此可见一斑。

除董其昌外,还有一人深刻地影响着王文治书法,那就是“清初四大家”之一、王氏的同乡笪重光。吴修说:“(笪重光)书出入苏、米,其纵逸之致,王梦楼最所称服。”(《昭代尺牍小传》)一个“最”字,点出了笪重光对王文治书法的影响之深。

笪重光生活的时代,正是董书最盛之时。笪氏在书法上既能师董又能出董,在当时颇有影响。但由于他过早地退出了政治舞台而隐居乡里,因此他的书法一直没有得到应有的关注。直到清代中期,才有王文治对他的书法推崇备至,且不遗余力地加以宣扬。王氏《快雨堂题跋·笪江上尺牍》云:“吾乡笪江上先生书格超妙,小字尤佳。盖先生自解组后隐居句曲山中,读丹书,学导引,游神于尘滓之外,故所作书飘然有凌云之气。国朝善书之家如先生者,未可数觏见也。”又云:“国初善书之家如华亭沈绎堂(荃)、慈溪姜西溟(宸英)皆能胎乳古人,摆脱时径。至于披露天真,俾字里行间飘飘然有凌云之意,则吾乡之笪江上先生所独也。”(《快雨堂题跋·笪江上书江冷阁集序》)

客观地说,王文治大力推崇笪氏,直欲置其书于沈绎堂(荃)、姜西溟(宸英)之上,“于乡先辈不能无私耳”。笪氏书法尽管用笔姿媚遒健,字态丰厚端丽,能得董其昌风貌,但毕竟已显露出清初“馆阁体”书风的端倪,因此,包世臣在《艺舟双楫·国朝书品》中将笪氏行书置于“能品下”是比较客观公允的。

王文治私淑笪氏书法,有其自跋为证:“江上书上至章草下至苏米,靡所不习,恨不能确然指其得笔之渊源。然其游丝袅空、萧然自得之处,无所秉承不能独造也。一日偶临嵇叔夜《绝交书》,恍然大悟曰:‘此吾乡江上先生之书之所自出也。’自此以后,凡见笪书,无一点一画不了然其来处矣。赵鸥波云:‘昔人得古刻数行,专心学之便可名世。’真甘苦之言欤。”(《快雨堂题跋·笪江上尺牍》)于此可知王文治对笪书穷索苦究、体察研习是何等之深!所以说,王文治书风形成过程中的关键人物,是笪重光。

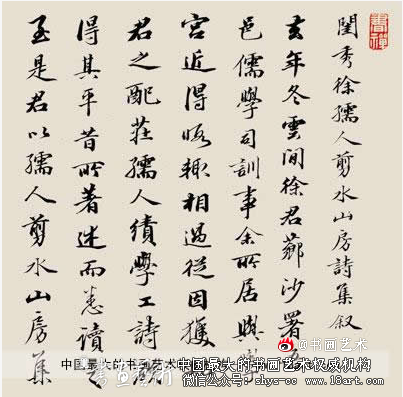

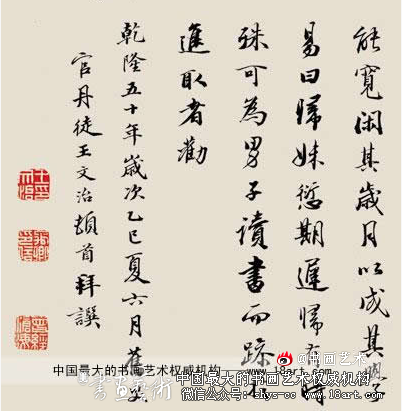

南京博物院所藏王文治行书《书剪水山房诗序卷》(右上两图均为作品局部),纵23.3厘米,横133厘米,书于乾隆五十年(1785),王氏时年56岁。该作以豪迈之笔一气写来,神完气足,粗细合度,用笔规矩而洒落,结构紧密而内敛,既妩媚动人,又俊爽豪逸,笔端处处流露出秀润的姿色和不羁的才情,正如《听松庐诗话》所云:“梦楼太守风流倜傥,书如其人。”就其整体风格而言,其飘逸婉柔的点画和妩媚匀净的结体,与董其昌、笪重光的书风一脉相承。

笪氏《书筏》云:“横画之发笔仰,竖画之发笔俯,撇之发笔重,捺之发笔轻……”细观王氏此作,可谓笔笔暗合笪氏此言,特别是撇、捺之笔,闲闲逸出,舒展自如,颇见雅意,有云鹤游天之美。

王文治最佩服笪氏书法“游丝袅空、萧然自得之处”(《快雨堂题跋·笪江上尺牍》),认为其书“字里行间飘飘然有凌云之意”(《快雨堂题跋·笪江上书江冷阁集序》)。对照王氏此作,少数引带、游丝、飞白夹杂其中,流动缭绕,于秀雅姿媚中显现出强健的笔韵,萧然自得,耐人品咂。

王文治之所以心契于笪重光书法,除了他与笪氏书学审美趣味相近,又有同乡之谊(二人同为江苏丹徒人)外,更重要的是,二人有相似的人生经历。笪重光顺治九年(1652)进士,由刑部郎擢监察御史,为官敢直言,因弹劾权臣明珠而弃官归里。王文治乾隆二十九年(1765)出任云南姚安(今云南建水县)知府,因往滇西督运粮饷不力,罢官归里。笪重光曾以题画诗明其心志:“野水桥边旧业存,数间茅屋向乾坤。太平一半深山得,何必承明始是恩。”王文治亦曾有诗记录罢官后的心境:“昨宵僧院访名花,今到清平太守家。芹羹碧煮松溪水,粳饭香添石铫茶。偶向闲中逢富贵,依然世外梦繁华。

半晌谈禅复谈艺,不觉花楦日西斜。”二人绝意仕途、萧散淡泊之心境十分相似。因此,他们的书法同样表现出一种洒脱不羁的气质和归隐山林的志趣,是其人、其诗、其书完美合一的体现。王文治评笪重光书法“游神于尘滓之外”,自评“吾诗字皆入禅理也”,正是二人高出他人之处,也是他人所难到之处。

至于王文治书法的不足,钱泳曾评价说:“至太守(王文治)则天资清妙,本学思翁,而稍沾笪江上习气。中年得张樗寮(即之)真迹临摹,遂入轻佻一路,而姿态自佳,如秋娘傅粉,骨格清纤,终不庄重耳。”(《书学》)钱氏所说的“笪江上习气”,指的是笪重光线条“扁薄”的习气———这是笪氏早年出入米字的结果。至于王氏中年受张即之影响,则是因为他中年以后潜心禅理,对于有关佛经的书法尤其用心关注。他曾临摹张即之的写经墨迹,爱其飞动用笔,却沾上“轻佻”的习气,亦是不争的事实。

马宗霍评王文治书法云:“梦楼书非无骨,特伤于媚耳。使能严重自持,当可少正。惜其乐与浮浪者为伍,故逐流而忘返。”(《书林藻鉴》)此可谓不刊之论。王氏书法风骨清妙,秀韵天成,少有人能及;但其书“伤于媚”,正是浸染了笪氏“扁薄”和张氏“轻佻”的习气。王氏若能除此二习,其书之境界自当更上一层。但这只是我们一厢情愿的苛刻想法罢了。连“书圣”王羲之都不免“羲之俗书趁姿媚”(韩愈诗句)之讥,何况王文治呢?因此,杨守敬訾王文治书法是“女郎书”(《学书迩言》),就不足为怪了。