书画展览:詹庚西及其花鸟画艺术

“老呔儿”关仁山

关仁山是唐山人。不知道为什么唐山人自嘲自己是“老呔(tán)儿”,多少含点“土”的意思。1997年“三驾马车”驾辕满世界瞎跑那阵子,我在北京见到了笑模笑样的关仁山和“浑不吝”的谈歌。如今关仁山都当了河北省的作协主席,讲话发言,臭贫聊天,他“咋儿着、咋儿着”的,还是那腔儿,成天笑咪咪的还是那样。

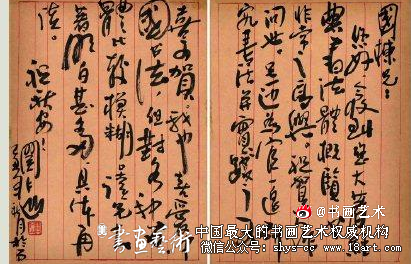

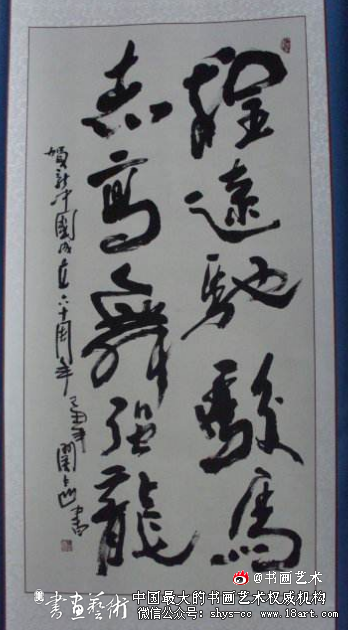

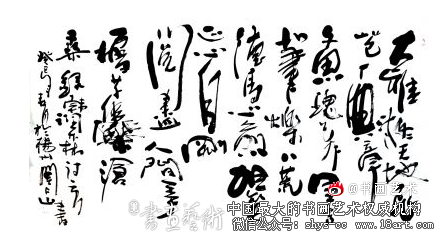

关仁山书法

“三驾马车”由三个河北作家组成。何申是大哥,板整有样。谈歌长得就像个车把式还嗜酒,只要喝多了,就得关仁山背着他回家,我管这叫“燕赵悲歌”。老谈在关仁山面前总是倚老卖老“挤兑”小关,可私下里不管醉与不醉都口齿不清地表示:小关写小说扬名立万时,我还写新闻当记者呢,那时我已读过他不少作品见过他“下”的不少鸡蛋,就是没见过下蛋的鸡,然后嘎嘎狂笑,口水四溅地列举关仁山小说,时不时背点段落。凡到这时我都刺激他:把妒嫉当歌儿唱也是妒嫉。谈歌东倒西歪地“正经”起来:我是真挺佩服他,我绝对写不出来,打死我也写不出来。

关仁山书法

评论关仁山的作品不是我的专长,更何况作家出版社那本近40万字的《关仁山研究专集》摆在眼前,我还能说出啥新鲜的话。只能用现在已经说滥街、成了贬损词儿的“多才多艺”再贬一把在书画界写书最多,在文学界书画有名的关仁山。关仁山不会吸烟不会喝酒,拉拢女同志最多也就开张口头支票,但他也得有点啥情趣吧?上中专学过美术,这几年拾起来,调剂一下枯燥的写作生活,我就不说他是附庸风雅了。可这一画也麻烦,没人追着要他的书了,要字要画的不少。听说有一次在县里搞活动,人家介绍关仁山是书协主席,真书协主席恼得又摇头又跺脚。

关仁山书法

我去过几次唐山,大街小巷转悠,触目所及尽是关仁山写的大字牌匾和他画的“关葡萄”。带我转陪我看的一干“小吏”,说起关仁山的字画,比关仁山本人还神气招摇。说关仁山在唐山搞的那次个人书画展吧,文学界的朋友也就是想去捧个人场凑个趣。可大出意料,那场面壮观得就像赶菜市场抢便宜货,还尽是手上戴着大金戒指的煤老板,张口就买十来张。他们眼看着一个老外买他一幅画,几千欧元一手钱一手货。前不久,关仁山随陈建功团长到澳大利亚访问,带了两幅装裱好的画,其中一幅葡萄送给悉尼大学孔子学院,院长接画时问:葡萄怎么这么红?藤蔓处还闪着金?关仁山说,深红是真朱砂,有的地方点了金粉,避邪呢!悉尼作家笔会副会长谭毅女士向关仁山求字,陈建功调侃:写“少生孩子多养猪,超生违规,扎!扎!扎!”。本来是个玩笑,关仁山回国后还真就按领导指示办了,谭毅不仅得到了又点金又抹朱砂的葡萄还白得了一幅饶有意境的字,高兴得她一个劲打越洋电话。

那年在北京开青创会,正赶上“三驾马车”在道上野跑狂奔得来劲呢,因为何申与谈歌都超岁数了,唯有关仁山独自来北京开会,大家总是打听老何与老谈,关仁山只得端起酒杯豪气干云地代表他俩给大家敬酒。我当时就打电话给谈歌,说关仁山以前不喝酒是装的。谈歌知道关仁山的斤两儿,心疼地吼叫着:谁批准他代表了?长本事了?告诉他千万别逞能!果不其然,当晚“狗熊”关仁山就英雄地去医院输液了!

我总调侃关仁山:一个人微笑并不难,难的是一辈子不变的笑脸。你就是装,装这么多年也挺难。自打手机普及到现在,每逢佳节我都能收到关仁山问候的短信,我曾问谈歌他也给你发吗?谈歌非常不屑:我只要接到他肉麻的短信,一准回拨电话训他:有事没有?没事别老骚扰我!谈歌又嘎嘎傻乐说:他哼哼唧唧老实听着。谈歌是个粗人,不管在哪儿喝高了站在马路旁就尿,关仁山只能给他放哨。谈歌说用不着,你也别憋着。关仁山望着马路上来来往往的行人,胆怯地说,我不敢,我心理素质不好。谈歌扯着嗓门喊,你憋屈自己干嘛,跟我练几回心理素质就上来了!关仁山上车后还嘟嘟嚷嚷跟大家说,这不好练,我天生胆小。还有一次我们正好在石家庄参加一个会,接到电话说谈歌从楼梯上滚下来摔得不轻,会一散关仁山就奔了保定。没想到关仁山一到就被瘸着腿拄着棍的谈歌拉上饭桌,他像立了战功的伤兵往主位一坐“可劲儿造”,关仁山插不上嘴,就只有眨巴着眼看他闹腾。其实谁都看出老谈心里是真暖和。

不能不提的还有关仁山的拿手好戏——唐山方言版的评剧《列宁在1918》。他故意强调“老呔儿”味儿,从不嫌“母语”土,把个挺经典的电影演绎得“掉渣儿”。酒不行,他就唱,这招儿能顶酒使,关仁山特别卖力气。尤其三匹“野马”捆到一起以后,哥仨冲出河北唱遍全国。我碰见他们的次数多了,真有点听腻啦,就对关仁山说:你们就像戏班子卖唱的。没隔两天,“三驾马车”奔了浙江,中午作协领导请客,就因为演了这个节目,晚上《江南》杂志又加了一顿,请编辑们看他们演出。关仁山叹息着说:我们这叫一路卖唱到江南啊!天津作家李唯把这个段子写进电影《美丽的大脚》,演员孙海英是用陕西地方腔唱的。那年倪萍主演关仁山的电视剧《天高地厚》开机时,倪萍非让关仁山唱唱“原版”的,听罢,倪萍前仰后合地说:还是唐山味儿地道!

上世纪80年代末期,关仁山写过一阵通俗小说,想“改邪归正”的他把最后一本的署名权卖给唐山一书商了。书商过去是批发玉米淀粉的,手头没钱稿费就拿三卡车玉米淀粉顶了。关仁山托朋友帮忙把淀粉卖给了唐山万里香灌肠厂。老板看着关仁山,憨厚地说,其实我也用不了这么多,但作家的忙咱得帮,要不然你咋办啊。关仁山心想,人家对作家这么尊重,以后写点真格儿的吧。从那以后,关仁山就开始写他的“雪莲湾”了。没想正是这一点儿实实在在的感恩心理,成就了他日后相继出版的长篇小说《天高地厚》、《白纸门》。《白纸门》里写到的“雪莲湾”,其实就是他的家乡黑沿子村。这几年,镇里请设计专家按照关仁山小说描写的民俗,设计了“雪莲湾蓝海新村”,把他虚构的世界变成了现实的新农村。

关仁山13岁那年让人从唐山大地震废墟里“刨”出来,虽然说大难不死必有后福,但“刨”他的时候谁也想不到这小子日后能成为这么有名的作家。当然,从13岁至今他为自己的成长付出了多少辛劳,多少努力,只有他自己清楚。正所谓“天道酬勤”,连接磨难与成功的中间环节永远只能是勤劳。