书画艺术:王问草书七言古风卷

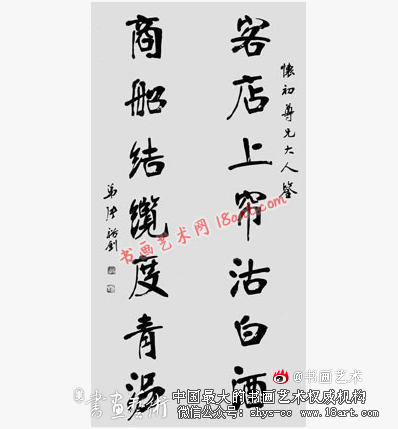

张裕钊行楷七言联

张裕钊这副行楷七言联(见图)纵129.1厘米,横30厘米,现藏故宫博物院。

张裕钊书法名重一时,有《张廉卿先生论学手札》等多种墨迹行世。其作品熔北碑、南帖于一炉,具有一种内圆外方、疏密相间的独特品格,风格鲜明。“化北碑为己用”的评价,对他的书法来说应该是很精当的。张裕钊此行楷七言联介于行书与楷书之间,且楷书的因素更多。在书写上,他追摹古人刻石刀痕、石质剥蚀后的自然机趣,以中锋运笔,用笔苍劲,峻如刀削,锋敛而见芒,用墨酣畅,落笔含蓄,结体修瘦,精气内敛,转折处提顿外拓,急转而下,具有劲拔雄奇、气骨兼备的特点。这种意态不仅有灵活飞动的生机,而且又不失法度严谨的一面。张裕钊的行书小字,以楷为行,转折有度,连断合法,绝无匆匆而就之处。康有为曾在《广艺舟双楫》中评赞张裕钊说:“吾得其书,审其落墨运笔,中笔必折,外墨必连,转必提顿,以方为圆,落必含蓄,以圆为方。故为锐笔而必留,为涨笔而实洁,乃大悟笔法。”

张裕钊天资颖异,少年时期潜心研读唐宋古文辞和历史等经世之学。张裕钊为文,师从曾国藩,力承“桐城派”古典文气余绪。他也能做诗,不过多牢骚抑郁语,如《读史》等;亦有忧愤国事之作,如《孤愤》、《与友人夜话》等。张裕钊在书法上的成就更为突出,遂以书享名。

为什么张裕钊在书法上的名气更大呢?这主要是由于他走出了一条自己的道路,有自己的独到之处。他上承时代发展趋向,下开一时新风。张裕钊书法风格的形成自有其道理。科举制度促使书法不断讲求法度、走向规范,最后催生出一套传统“正宗”的“馆阁体”。随着“馆阁体”程式化的加深,书法艺术也走到了濒于僵化的边缘。于是碑学兴起,有包世臣《艺舟双楫》的竭力倡导,有康有为《广艺舟双楫》的有力呐喊,许多书家舍帖从碑,以自己的笔墨实践做出探索。这样,既有人著书立说,又有人提笔实践,相互映照促进,形成了一种“尊魏卑唐”之势。张裕钊便是在这种形势下应运而生、卓然成家的。他的书法,不同于清代诸家,别立一家门户。

在工具上,张裕钊选笔多取硬毫,多用无锋秃笔,不喜欢用软笔。这可从他的日课等墨迹上得到印证。在取法上,张裕钊并没有舍弃对唐碑的模拟,甚至可以说他是自唐上溯于魏。看看张裕钊的小楷《千字文》就可知晓:其结字以唐为主,参以北碑成分,入笔颇有篆法,行笔则取势于北魏,藏头护尾,折笔取法于汉隶,撇捺敛锋,颇守法度。

还有一个更有趣的现象值得我们思考与玩味:张裕钊与赵之谦同处于一个时代,同样研习北碑,但其闪光点不同。在字态上,他们一坚一柔、一长一横,恰好形成对比与映衬。在气格上,张裕钊古拙,赵之谦灵媚;张裕钊严正,赵之谦秀润。他们的书法相异相斥,面貌迥异。或许,这正是他们互避互让的结果。

张裕钊(1823—1894)字方侯、廉卿,号濂亭,湖北武昌人。他道光二十六年(1846)中举,考授内阁中书;后游于曾国藩门下,被曾国藩推许为“可期有成者”。张裕钊与黎庶昌、薛福成、吴汝纶合称“曾门四学士”,曾在南京风池、保定莲池、上海梅溪、武昌两湖、襄阳鹿门等书院讲学。张裕钊主要讲述经、史、子、集,兼及书法。他淡于仕宦,自言“于人世都无所嗜好,独自幼酷喜文事”。其主要著作有《濂亭文集》八卷、《濂亭遗文》五卷、《濂亭遗诗》二卷。张裕钊一生桃李满天下,从学门徒较有名望的有张謇、日本宫岛咏士等人。宫岛咏士追随张裕钊八年,奉学惟谨,于书法得益最多。张裕钊辞世后,宫岛咏士回国创办“善邻书院”,传播张氏之学,使张裕钊书体在日本衍为流派,至今不衰。