国之脊梁(书画篇)·走向世界的共和国文化大使·张庆祥作品展

以先人手泽刻成的专帖—《松桂堂帖》(之二)

“宝晋斋”是米芾的斋名,源自他获藏谢安《八月五日帖》、王羲之《王略帖》、王献之《十二月帖》。此三帖不见于《阁帖》系统和其他丛帖,米芾尤宝爱之,遂以名斋。这与后世乾隆皇帝之醉心“三希”,可谓古今同调。既然以先人手泽刻为专帖,那么巨容为何以此晋人三帖冠首呢?如此体例岂不驳杂?其实略一思考,我们不难发现,巨容的用心是很明显的:欲显扬先人,先借王、谢标榜宗派。何况,米芾确实寝馈于晋人法书,孜孜以求,故如此标榜,亦当之无愧。三帖之后各有米芾题跋,书风逼近“二王”,可资参验。

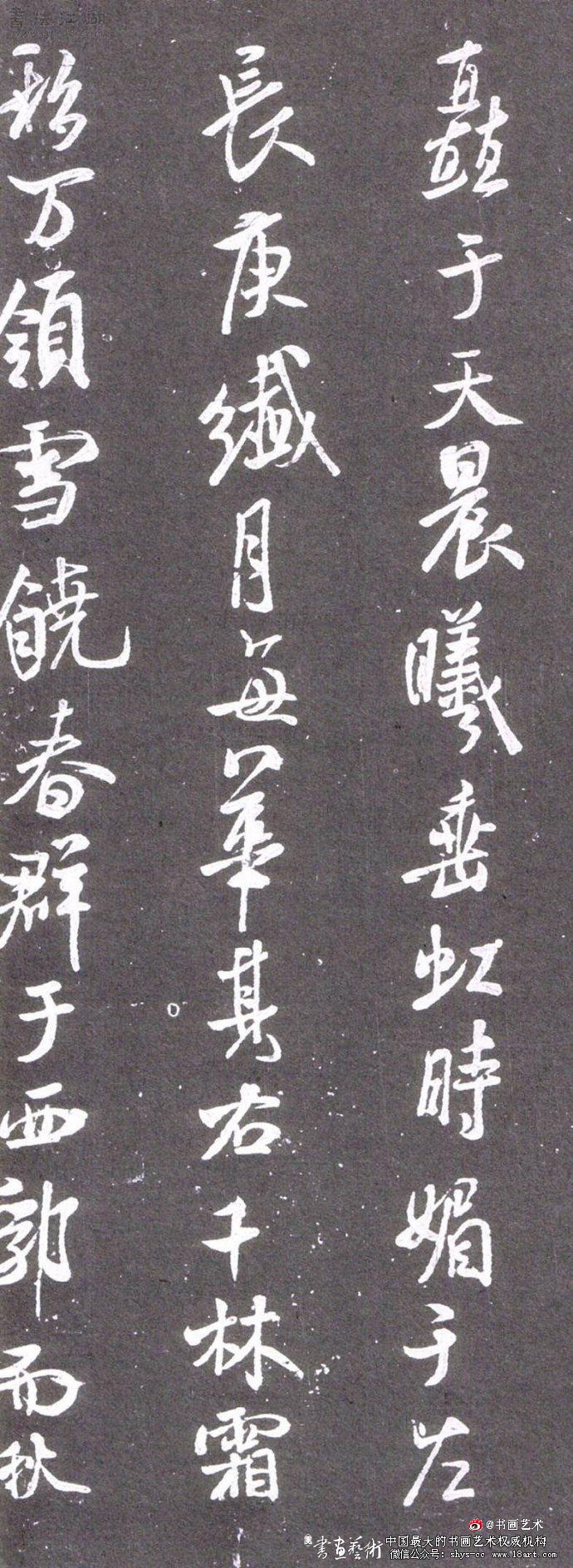

《松桂堂帖》中《净名斋记》(图一为刻本局部)之后有米芾自书五言律诗一首、题记三行,以下为米友仁长跋,略述米氏收藏之富以及为护持藏品所经历的种种磨难(《净名斋记》就是失而复得的)。由此可见,米氏子孙对于先人手泽的保护可谓尽心尽责、不遗余力。

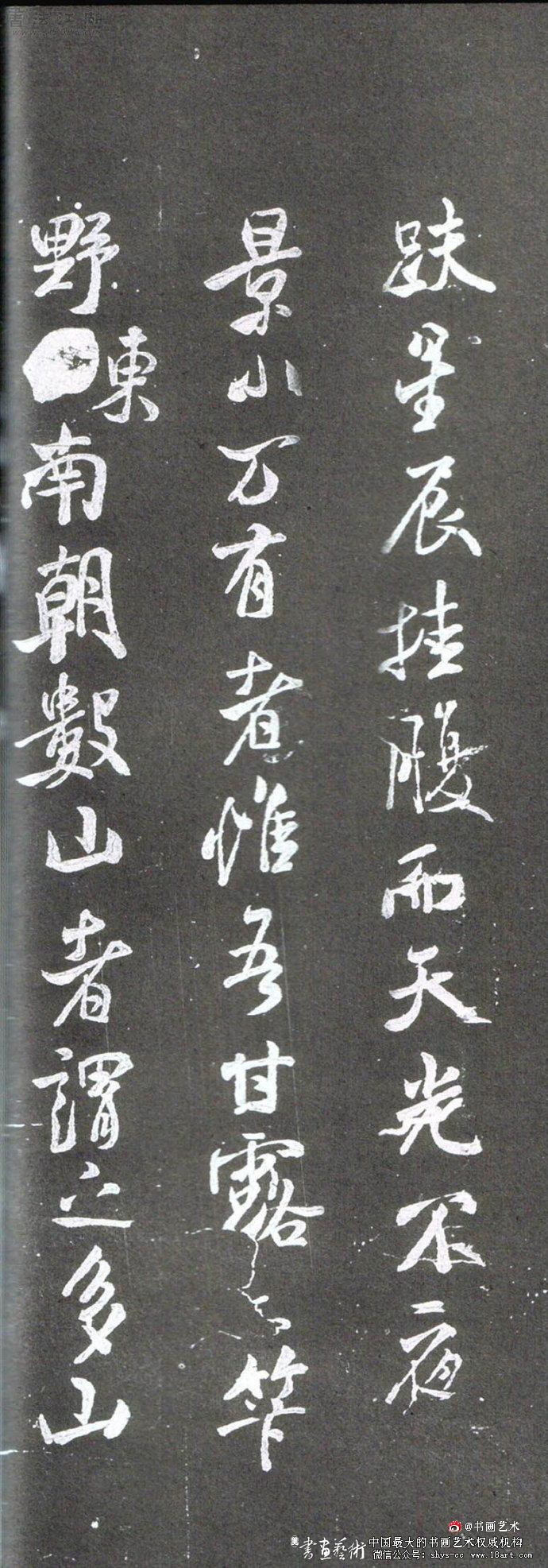

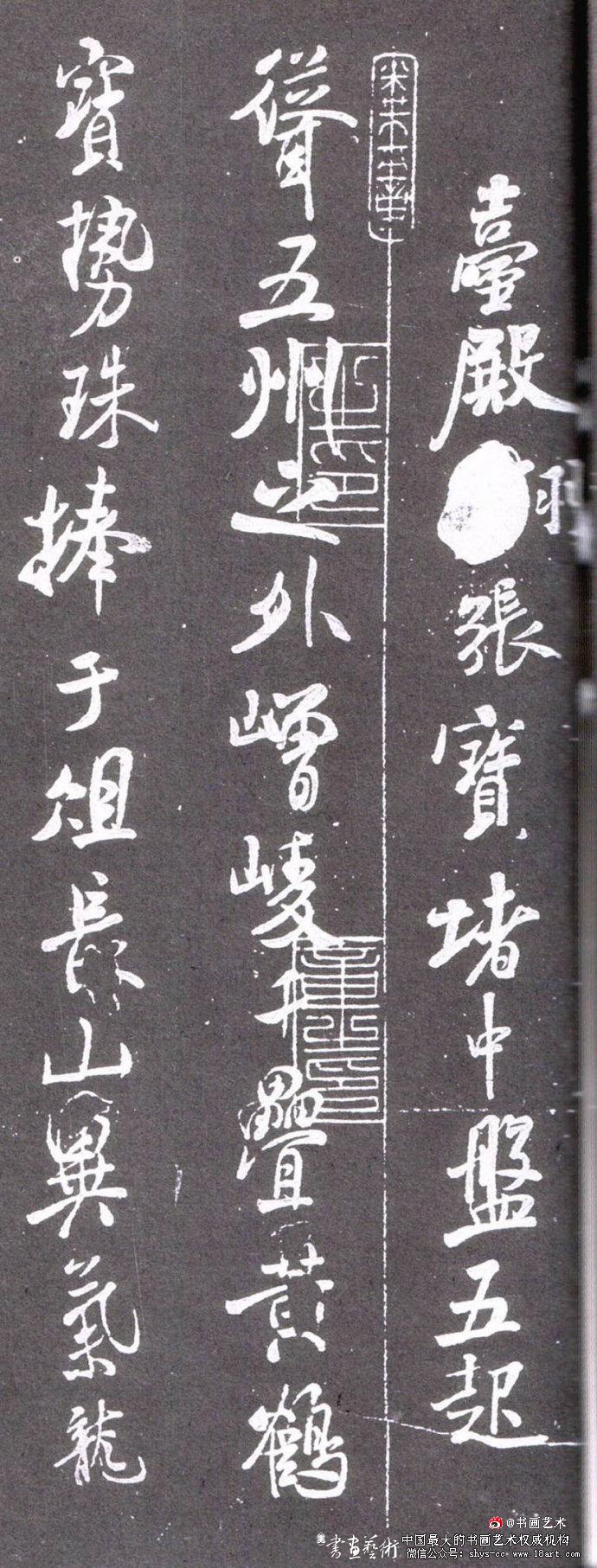

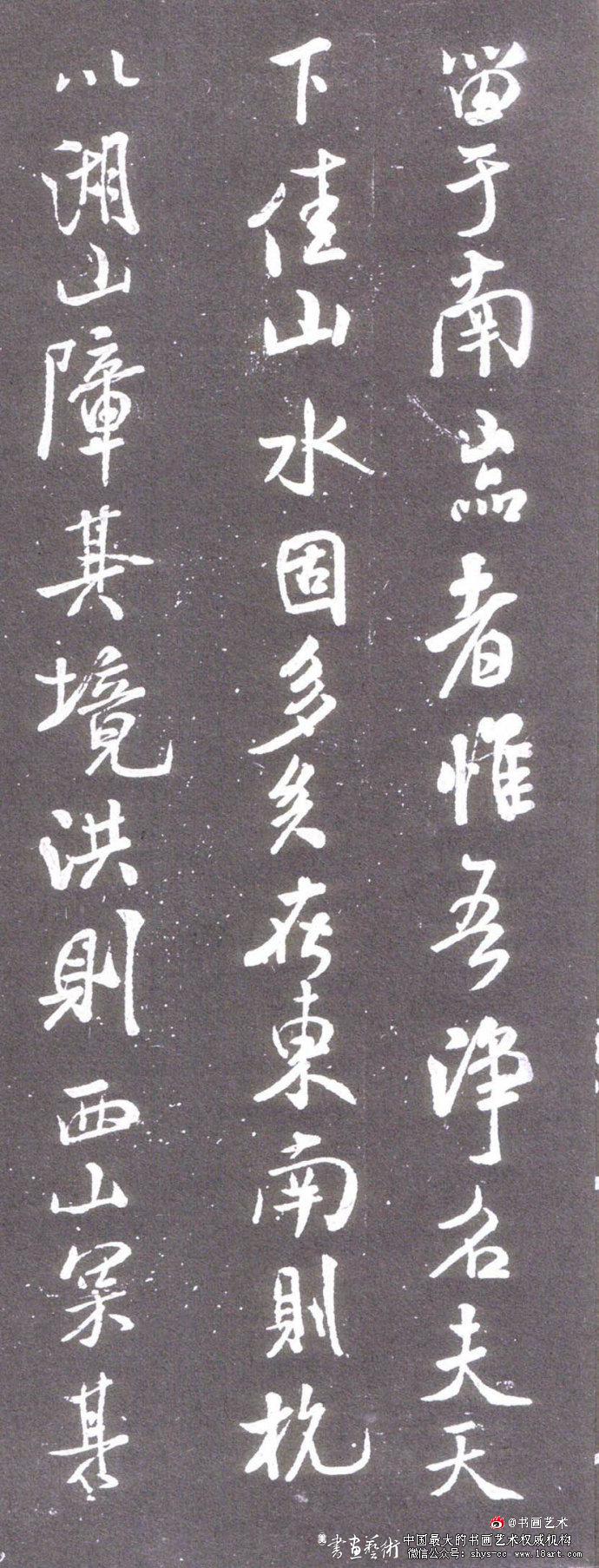

今存《松桂堂帖》残本,其中米帖不见于其他刻帖,可视为孤本,弥足珍贵。它有一个显著的特点,那就是正文六段全系小字,除了小行草,还有长篇的小楷。米芾书迹虽然大量传世,但小楷相对少见,这似乎与他的书风和性情有关———一个“刷字”的天纵之才,如无特别需要,恐怕是不耐小楷的。而这里的两段小楷,神完气足,无不精彩。《登北山之宇》(图二为刻本局部)结字工稳,仪态雍容,淡远洒脱,恪守“二王”仪轨,巨容跋称“其笔力遒劲,不减禊帖”,以为堪与《兰亭序》抗行,虽不无溢美之嫌,但对米芾书法的渊源判断还是准确的。《蒋延祖夫人钱氏墓志》(图三为刻本局部)较前者略为随意,隶意浓郁,韵致古拙,时人向子跋称其“风流蕴藉”,可谓知言。对照前述晋人三帖的题跋,可见米芾在十分用心地体会和表现一种优雅的韵致,并在韵与意之间不断往还,寻求着出路。此外,“山晚烟栖树”部分虽只两行,但用笔活泼、章法灵动,自运较多,能很好地表现米芾的个人风格。《参赋》(图四为刻本局部)用笔迅捷疾速,动感极强,个性十分鲜明。又因其为文稿,故行气连属而下,一气呵成,并未因字小而妨碍气势的发扬,可谓方寸之内有寻丈之势。

米芾《净名斋记》开头羼入“闭眼丹田夜自暾掩门客见车”十二字,似为东坡《次韵钱越州见寄》诗中语,文字既不完整,次序也已窜乱。时苏、米以诗书齐名,交往密切,时相唱和。此或系东坡诗稿残损,米老惺惺相惜,以断缣片楮为贵,附存于自家文稿之中,也未可知。而米老怎能预料身后刻帖之举?米友仁跋斥之为“庸人不能辨此文,辄以欺人,亦可笑”。那么,既是家藏稿,这个“庸人”会是谁呢?

书法之外,这几件书帖还有一个共同的特点,即都是作者的诗文稿,皆不见于今本《宝晋英光集》,其文辞足堪讽咏,可弥补文献之不足,堪称双美并臻。

经与《宝晋斋帖》比对,相同各帖无论文字的完整性还是刻拓的清晰度,都以《松桂堂帖》为胜,说明《松桂堂帖》之鸠工当在《宝晋斋帖》之前,而这正是《松桂堂帖》的可贵之处。