潍坊河湖文化书画摄影优秀作品展开展

仰视亲近大师艺术生活

“这个工作必须要做,而且,北京画院责无旁贷。”说起《北京画院藏齐白石全集》的编辑出版工作,《全集》主编、北京画院院长王明明也是责无旁贷的态度。因为北京画院藏着一个关于齐白石艺术的宝库,这笔财富如果不能在中国美术史,甚至世界美术史上产生价值,他心里便不能安宁。

今年10月9日,在北京画院举行的《北京画院藏齐白石全集》新书发布会上,王明明很欣慰,终于把齐白石这位20世纪中国最伟大的艺术家有条不紊地整理出来,全面系统地推向世界了。

那次发布会上,文化部艺术司美术处处长安远远这样评价齐白石和这部《全集》———齐白石这位来自民间的艺术家,用自己的艺术成功地创造了东方文化的价值。但是我们该怎样把这个价值和创造价值的人推介给世界,北京画院做出了实绩,《北京画院藏齐白石全集》给出了答案。

也是在那次发布会上,记者看到了《北京画院藏齐白石全集》,皇皇十卷本,静静地立在桌上,极尽古雅,毫不张扬,里面,是齐白石的一生——一生的艺术,一生的行迹。王明明告诉记者,这套《全集》集中了许多热爱并研究齐白石艺术者的才思和心血。从作品、文献整理,到总体设计、撰写论文、编辑校对,他们以踏实、细致、严谨、投入的工作作风,成就了这部巨制的真实性、全面性、权威性、独特性和艺术性。

王明明欣慰于所有参与《全集》出版工作的专家和编辑者的执著与投入。他们为了辨识一个字,可以争得面红耳赤;为了一个版式设计怎样更趋合理,可以吵到几天不讲话。在反复的研究中,他们各自品味、理解、贴近着自己眼中的齐白石,因此才有在一轮又一轮的讨论中,红着脸坚持、流着泪放弃的场面。这些,都令王明明欣慰。他说,北京画院的研究人员就是这样成长起来的。

12月5日,为了这部《北京画院藏齐白石全集》,王明明再一次接受本报记者采访。那天正是“李可染的世界系列作品展(人物篇)”开幕的日子。

王明明访谈———

王明明的讲话开门见山:“很多人问我这部《全集》的编辑工作可有什么花絮?我告诉他们:没有。我做事跟我做人一样,非常平淡。就是这样平平淡淡,把能想到的、能做到的想到位、做到位就可以了。其实作画也是这个道理,你剑拔弩张地想把画画好,却不一定能画好。艺术是一个水到渠成的过程,酝酿时间很长、冲刺很短。这套齐白石全集,编辑出版工作只不过用了几个月时间,但筹备工作大约用了十年,也算水到渠成。”

齐白石是北京画院的首任院长。1957年他去世后,在周恩来总理的关怀下,其家属遵照老人遗愿将家藏的齐氏作品、收藏及白石老人使用过的物品捐献给国家,后划入北京画院收藏。王明明非常愿意讲述他对齐白石艺术的情感,进而延展到对20世纪很多美术大家的艺术的情感。他认为,对于以齐白石为代表的这些美术大家的艺术,我们必须心存敬畏、仰而视之。

五岁学画时,王明明的父亲带他看了很多展览,印象最深的就是齐白石。他刻意模仿齐白石,从题材到技法。他的中国画启蒙,齐白石起到非常重要的作用。他对中国书画的情结,50年来一直贯穿着。虽然在少年宫时接受了很多西画教育,在工厂的十年,搞宣传、刻板报、刷标语,也经过了一些较为严格的速写、素描、水粉、油画写生训练,但画来画去,还是钟情中国画。1977年恢复高考,中央美院没有招生,他考取了中央工艺美院,因为专业不理想,放弃了,之后被他的老师周思聪领进了北京画院。用他的话说,这个机缘,让他回到了中国画本体创作上来。

在画院,他接触到一些老先生,并一头钻进了资料室,对传统题材的兴趣愈发浓厚。1987年他担任艺术室主任,主管创作,1990年任副院长,2000年主持画院工作一直到现在,他接触了许多老艺术家,他们对他的艺术产生了非常大的影响。

他告诉记者,在参加第十一届全国美展的评审之后,他得出了一个结论:我们的各个画种正在往一起靠。中国画已不要笔墨,用工笔的画法跟油画靠近着。“在自觉不自觉地大家的审美都靠在一起的时候,我们再反观20世纪的老艺术家,你会觉得他们的艺术支撑了他们对民族文化的自信,做到了以‘我’为主,强调中国画的意蕴、笔墨、意境,强调中国画最根本的审美。就像京剧,梅兰芳改革并发展了京剧,却没有离开京剧最根本的东西———以少胜多的意境。现在我们的京剧也在改革,追求大制作,像外国的歌剧。我们的中国画也在大制作,变成了另外一个画种。中国画与京剧濒临同样的命运,它的韵味,它的可控又不可控的笔墨、画家依托情绪和文化底蕴所产生的神来之笔,已经越来越少。”

中国画学习第一口奶该喂什么?反观传统势在必行。北京画院借助得天独厚的艺术资源,开始整理并推出近年来被大家忘却、抛弃、甚至还没有被人认识就销声匿迹的老一代艺术家的艺术成就。这就是启动于两年前并正在进行的“20世纪美术大家系列作品展”。

齐白石是这批艺术大家的代表。王明明接手画院工作后,于1997年出版了北京画院秘藏齐白石四册画集,并着手关于齐白石艺术的系统研究。2000年之后一直呼吁国家为齐白石建专馆。2005年,北京画院美术馆落成,其中两层是齐白石纪念专馆,在社会上产生了很大的影响。“美术馆要办出特色,没有特色、只靠出租场地的美术馆是不会在历史上留下痕迹的。”王明明说。齐白石是北京画院的首任院长,更是画院的财富、标志和特色。

王明明告诉记者:“当前中国画发展的问题在于没有标杆,也少有可以展示经典艺术的场所。这导致我们忽略了对传统、对真迹的认识和研究。”于是,齐白石纪念专馆开馆之前,北京画院将齐白石留在画院的手稿、作品,分十个类别用五年时间展出,希望齐白石的经典艺术在大家心目中树起一个中国画标杆。王明明说:“当我们自以为走到了古人前头的时候,实际上我们可能抛弃了很多他们最精髓的东西。”

关于北京画院自主办展,王明明有一个宗旨。他首先考虑该展对当下是不是有意义,对艺术家和观众是不是有意义。他致力于研究被展者的成就,而不是他们的技法。他希望通过研究他们艺术转变的契机、所处时代的影响、内因外因的联系,能够摸索出其成才的规律。他认为,弄清楚这种规律,中国画创作会更有自信。

“当下,我们从西方学到了很多东西,用这些东西改造中国画,就变成了以西画为主、中国画为辅的创作方法和观赏方法。这是完全错误的。”王明明说,“其实,齐白石、李可染,包括董希文等20世纪的美术大家,他们是以中国的艺术为主干,再吸收外来的一些东西,主辅关系没有变。现在,我们很多艺术家认为中国画创作古人已达到巅峰,只有另起炉灶———用西洋绘画代替中国画才可以挽救。这种失去了文化自信的中国画,味道完全变了。”

王明明告诉记者,他所佩服的艺术家是用一生的作品来说话的,而不是一张作品。“他们每一个阶段都有想法、有转变、有自我否定。他们以不间断的文化积累塑造自己和艺术作品,最终达到无法超越的高度。”他说,齐白石就是这样的艺术家,从《北京画院藏齐白石全集》中正可以看到白石老人的想法、转变、自我否定、不间断的文化积累以及最终达到的无法超越的高度。

谈到《全集》的编撰人员,王明明津津乐道。他说,北京画院搞这些学术研究,对画院年轻的研究人员也是锻炼。编这套《全集》,他们都写了研究文章,肯在学问上狠下工夫。“权威是怎样建立的,就是通过细致的研究逐渐建立起来的。他们慢慢体会并尝到了甜头。”关于这一点,王明明更希望记者能听分卷的主编们谈一谈。

吕晓、董瑞丽告诉记者———

吕晓,中央美院薛永年教授的博士后,王明明为北京画院引进的年轻美术研究人才。这部《全集》中,吕晓担任草虫卷(卷五)和综合卷(卷十)的主编。在10月9日北京画院举行的《北京画院藏齐白石全集》新书发布会上,吕晓谈到《全集》编辑工作的辛苦,只讲了一句话便潸然泪下。

因为吕晓的泪水,记者记住了她。但是时隔一个多月再见到她,已经是一个笑容可掬的吕晓了。与她在一起的,还有参与了《全集》编辑工作的文化艺术出版社副总编辑、编审董瑞丽。

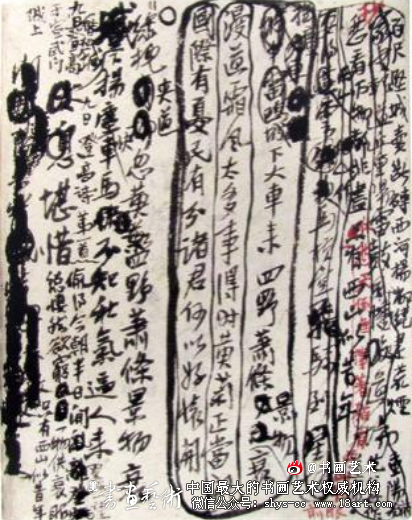

吕晓平静地告诉记者:“出这套书挺难,前几卷曾经整理过,基础比较好。第九卷、第十卷大部分是手稿、墨迹,再加上牵涉的名人很多,释文工作非常困难。第九卷收录的东西独一无二,是齐白石的诗歌、日记等手稿。他的诗歌涂改得尤其厉害,看了让人眼花缭乱,但从中可以了解白石老人的情趣和日常生活。第九卷的主编是中国艺术研究院的美术理论家郎绍君先生。他的身体非常不好,可是画院请他来主编此卷,他马上答应了。因为他一直很想见到这些东西,很想研究它们。郎先生是国内顶级的齐白石研究专家,做了几十年齐白石研究工作。这一次的研究、编辑过程很辛苦,但他没有一句怨言。我有时遇到问题打电话向他请教,他声音微弱得几乎听不到。尽管如此,他每次都会讲上一两个小时,非常细致地帮我分析,告诉我怎样处理。”

吕晓最大的感动就是这些老先生的敬业精神和给年轻人提供的毫无保留的指导。郎绍君先生之外,还有黄惇、刘曦林、陈履生……

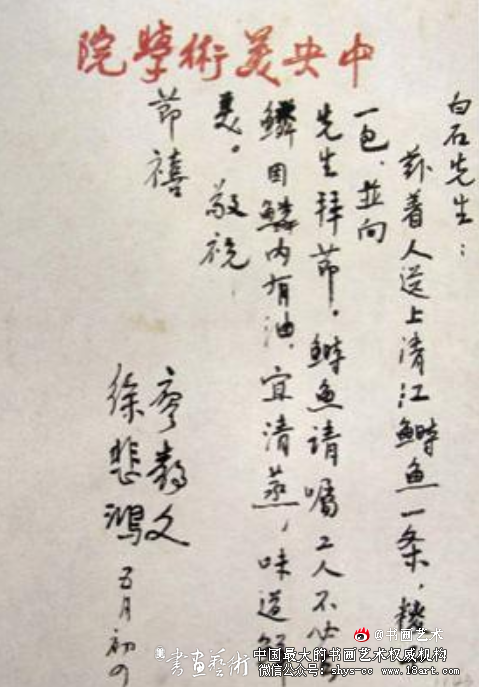

第十卷收录的是齐白石的收藏和遗物,信息含量极大,齐白石的人际关系、社会活动痕迹、生活方式与状貌……点点滴滴,琐琐碎碎,尽在其中。可以说,覆盖了齐白石艺术世界的全背景。吕晓说:“王院长一再强调这些东西很重要,其他地方都没有,全部在北京画院。这部分内容对于一个艺术家来说是非常重要的补充,可以让大家更全面地认识他。”

此卷的主编工作落在了吕晓的肩上。当时,吕晓主编的草虫卷还没有完成,另有几篇重要的论文也在撰写中。她感觉压力大极了,于是又找到郎绍君先生,请他帮助做一些释文工作。郎先生尽管身体状况很差,但还是答应了。吕晓说,因为他对这项工作非常感兴趣。“其实,所有参与到这项工作中的专家、学者、编辑者都是因为兴趣,因为看到了这项工作的社会价值、艺术价值、对学术发展所具有的推动作用。他们很乐于肩负起这个责任,不管多忙,都义无反顾地投入进来。”吕晓如是说。

董瑞丽也告诉记者,在《全集》最后的排版校样阶段,画院和出版社的编辑们几乎全体住进了印刷厂,在印刷厂里摸爬滚打了近一个月。校对的过程很艰辛,有时为了释文中的一个字,大家争论起来,各执己见,相持不下,把案头的《辞源》、《辞海》、《现代汉语词典》、《康熙大辞典》都翻遍了。因为每个人的研究内容不同,而且在自己的研究领域浸淫久了,都从各自的角度理解、诠释着齐白石,而且都非常坚持。

董瑞丽说,繁体字的使用也是一个非常大的压力。为了使《全集》能够还原到齐白石所处的时代,专家们共同提出使用竖排版、繁体字。但是繁体字和简体字在电脑中的转换是个难题。有时,与一个简体字相对应的是若干个繁体字,而电脑转换出来往往是错的,再加上电脑软件之间的兼容性不稳定,所以改不胜改。那段时间,大家都魔怔了一样,每天十几二十个小时的工作量,满脑子都是繁体字,晚上做梦都梦到校对———齐白石、竖排、繁体……

吕晓说,尽管流过汗与泪,但是她很欣慰。这套《全集》的编辑工作让大家长了很多知识。在印刷厂时,她感觉自己学习的欲望好强烈,想学书法、诗词、古文字,还买了王力主编的关于古典诗词格律的书籍翻看。虽然很辛苦但是收获很大。她说:“人的一生中能有机会做这样一件有意义的事,实在太难得了。编辑《全集》的过程,就像跟大师交往、与大师对话,那种进步的感觉每天都有,愉悦是不言而喻的。”

第十卷的编辑工作,让吕晓有了很多发现。比如,这批齐白石作品及遗物,主要来自齐氏家属的捐赠,也有一批齐氏友人的捐赠。其中有一个人叫关蔚山,她问了很多专家都不知道此人。但是他的捐献多达78件,里面有很多重要的东西。从齐白石的一些文献可以看出,齐白石给关蔚山画过很多画,其中包括一幅齐白石临王梦白的背面仕女图。以前误以为此画是齐家捐赠的,这次整理出版才发现,竟是关蔚山请齐白石临摹的,王梦白的原画也在关蔚山的捐赠中。因为王梦白跟齐白石关系不睦,于是关请齐临摹一张王梦白的画,意思是要两相比较,让优劣自现。从中可以看到齐白石的一些交往和有趣的人际关系。

齐白石的有些珍藏也很珍贵,比如林风眠赠给他的一幅立轴鸡,是其后期的风格,不多见的。还有陈半丁的一件创作于1923年的蝴蝶兰,陈半丁艺术馆都没有他上世纪20年代的作品,非常珍贵。更珍贵的,是整理过程中发现一批齐白石和他的老师王闿运之间的通信,以前传闻王闿运与齐白石隔阂很深,这次从他们通信的内容可以感觉到他们师生的关系很好,纠正了以前的一些认识。在整理的时候,大家都觉得这件工作很有意义,感觉收获很大。

说到吕晓曾经的眼泪,她笑了:“参与编辑的每个人都投入得太多,也都太爱齐白石了,所以都比较坚持自己。事后大家回想起来,都觉得自己那时候非常傻,可爱的傻。”

平淡,这是王明明对自己做事做人的要求。的确,李可染人物画展的开幕式就很平淡,不见花篮,没有剪彩,百十人挤在一起静静聆听邹佩珠先生讲述李可染的故事,整个展厅只有邹先生激越的、潮起潮落的声音,王明明则双手抱肘,微笑地看着……这样的平淡,淘去了浮泛的热闹,沉淀了厚重的情感。

王明明说:“一个人时间有限、生命有限。如果在这位置上不能干几件有意义的事,白浪费生命、耗时间,我不如自己去画画。”就是在这样平淡直白的誓言下,北京画院的研究者们齐心协力,在研究中争论,在争论中统一,共同推出了《北京画院藏齐白石全集》,为中国美术史,甚至世界美术史留下了重重的一笔,也为如火如荼的齐白石艺术品市场提供了一个可资借鉴的参照,可谓功莫大焉。